賣油多沒勁,金龍魚業績還得看期貨

人盡皆知,中國人做菜必須得放油,當然,雖然放再多也可能拯救不了你的廚藝。

而食用油界的王者金龍魚,則是一家年營收數千億、國內市占率近四成的巨型“油輪”。

8月5日,金龍魚發布了今年的上半年財報,2022H1營收1195億,同比增加15.7%;歸母凈利潤19.8億,同比下降33.5%,通讀全文,我們發現了很有意思的幾個點:

1.千億營收,但賺得和百億級的海天味業差不多。

2.今年賺得更少,和俄烏戰爭有點關系。

3.金龍魚愛炒期貨,還人菜癮大。

千億營收為何凈利潤僅不到兩個點?食油巨頭炒期貨為何連虧數億?

通過對金龍魚半年報的分析,本文將嘗試解答以下幾個問題:

1.金龍魚利潤率為什么那么低?

2.金龍魚為什么愛炒期貨?

3.金龍魚如果不賣油還能做什么?

01

本質就是食油稅

首先糾正一個認知:金龍魚的主營業務的確是食用油,但它并非只賣“1:1:1”的調和油。財報顯示,金龍魚的業務主要分為廚房食品、飼料原料及油脂科技兩大類。

廚房食品里除了油,還有米、面、調味品等一切跟吃有關的東西;飼料原料主要就是指豆粕等食品加工剩下來的副產品再利用到動物飼料上面;油脂科技則是以油脂為加工基礎的相關產品,比如洗衣液等日化用品。

當然,給人吃的廚房食品還是最主要的部分,占到了營收的63%。

金龍魚的所處核心賽道很特殊:世界上很難找到比食用油更剛需的東西,畢竟人活著就要吃飯,吃飯就免不了放油。

因此,藏在食油價格當中的那一塊利潤,本質上就是一種“食油稅”:就像上高速要交高速費(稅)一樣,想要腸道如高速路般暢通順滑,也同樣需要上食油稅。

從這個角度看,金龍魚的壁壘甚至比茅臺更強:人可以不喝酒,但不能不吃油;社交場景中的酒桌文化可能會褪去,但人哪怕進化到賽博人也仍然需要油——不過是食用油還是潤滑油就另說了。

當然現實并非如此,畢竟金龍魚的毛利率常年不到十個點,而茅臺能達到90%,差不多是金龍魚的十倍。同樣可以稱作“油王”的海天味業更不用提,一季度72億的營收,凈利潤也有18個億。

毛利低的原因也很簡單:人不喝酒不會死,不吃油是真的會得病,所以恰恰就是因為食油太剛需了,價格必然會受到政策方面的嚴格限制。十年前發改委就曾因漲價問題約談過金龍魚,要求穩定價格。

金龍魚的最大潛在風險同樣也來源于政策。幾十年前,我們吃油還不像現在這樣直接去超市里拎一桶結賬那么容易,當時是需要自己拿一個小瓶子到糧站里去打散裝油,這種油由于工藝和儲存缺陷,往往呈現黑色,存在一定的衛生問題。

我國政府為了保障人民的食品安全,開始在國際上尋找靠譜的食油生產商,新加坡背景的金龍魚就在那時被引進國內,并在接下來的幾十年里成長為國內最大的食油巨頭。

但很顯然國家不會讓食油這種關乎到國計民生、能影響社會穩定、國家安全的行業完全由外資公司把控,于是中糧集團隨后又扶持了福臨門、魯花兩個品牌以制衡金龍魚,三者之間甚至還發生過一場“食油頂上戰爭”,但最終還是以金龍魚的勝利為結束。

金龍魚的總裁穆彥魁就曾說過金龍魚上市不是為了融資,而是為了擺脫外資身份,順理成章地變身為一家地地道道的中國企業。看來“根正苗紅”對于糧油行業,還是頗為重要的。

事實上,不僅是金龍魚,幾乎所有把主營業務做成“收稅”的公司都有一個特點:營收很高,經常是百億或萬億起步,但利潤率很低,一般只有5%不到。

因為具備剛需屬性,所以能保證有源源不斷的現金流,需求層面的波動也較小;但代價就是利潤率上不去,而且無法自由調控價格,畢竟需要保證國計民生。

02

炒期貨,我們是不專業的

既然售價受到政策管制沒法隨意上漲,那就只能往成本方面去拓寬毛利空間了,但成本端的問題同樣十分棘手。

作為一家糧油企業,金龍魚約90%的成本出在原材料上,且由于金龍魚沒有自建種植基地,作為食油核心原材料之一的大豆又高度依賴進口,因此金龍魚的成本與毛利率極其容易受到國際大豆市場價格的影響。

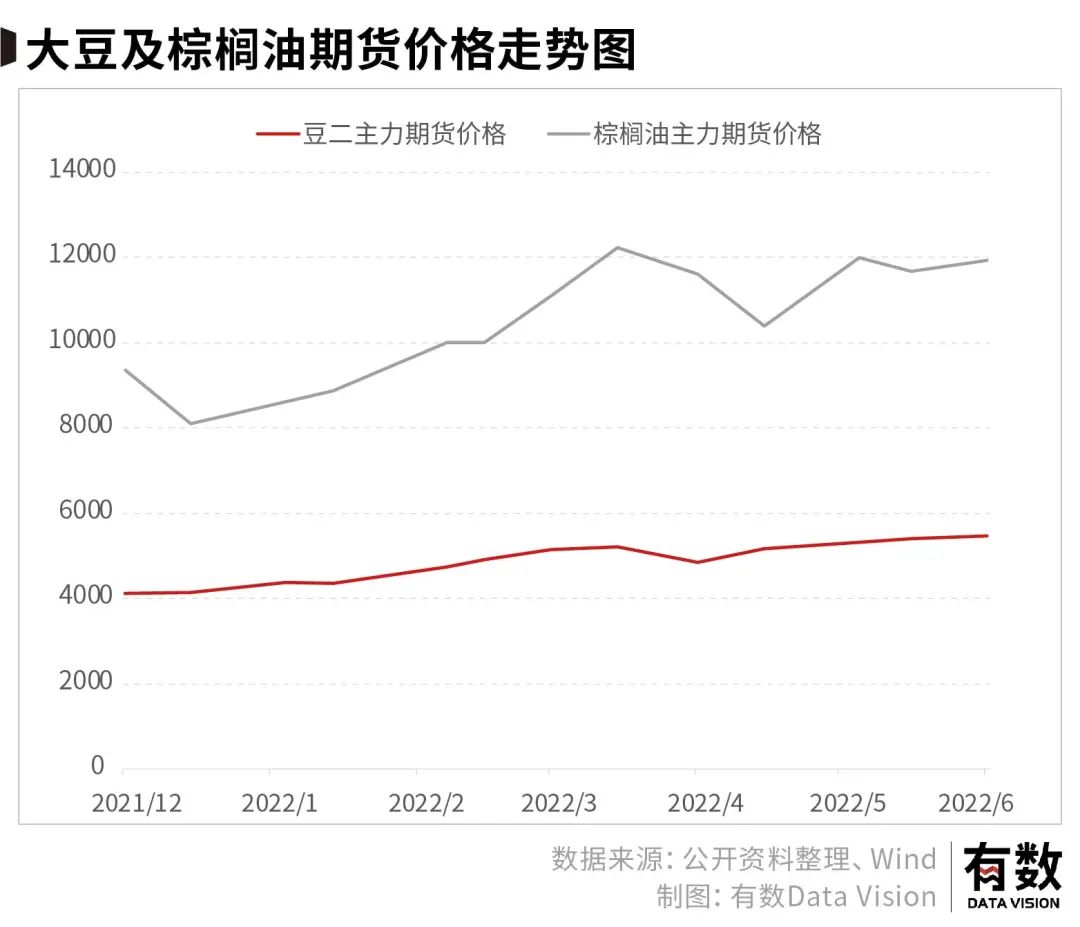

本期財報中就提到,“受南美干旱天氣影響大豆產量預期以及俄烏沖突等因素影響,公司主要原材料大豆、大豆油及棕櫚油等價格出現前所未有的快速大幅上漲,盡管 6 月中下旬價格有所下跌,但相比去年同期,產品成本仍大幅上升”。

雖然金龍魚調整了部分產品的售價,但營業成本相比去年同期仍然上漲了20%,因此毛利率對比去年下降了3.3個點。

對本就不高的毛利空間來說,成本的大幅波動自然是不允許的,因此能給自己上保險,防止后續價格變化給成本預算帶來預期外的壓力的期貨交易,就成了一個有效且必須的成本控制方案。

原本這一操作對金龍魚這種高度依賴大宗商品交易的企業來說并不稀奇,但問題就出在金龍魚炒期貨炒上頭了,連虧三年,今年上半年就虧了近10個億,三年下來累計投資虧損達50個億,比2021年的凈利潤還多。

不過金龍魚的期貨生意也不是沒輝煌過。2017-2019,金龍魚同樣連賺三年,累計投資收益54.4億,比近三年的虧損還多了4.4億。

在最離譜的2017年,金龍魚凈利潤50個億,其中有70%都是來自于投資收益,此時你真的很難說金龍魚到底是一家糧油公司還是一家期貨公司。

大概金龍魚是嫌賣油賺錢太慢太累,玩期貨上頭了,直接副業變主業,想從中直接套利,畢竟金融這玩意的特點就是來錢快。

03

沒人能拒絕預制菜

期貨得炒,正經業務也不能落下。既然主營業務里的糧油受到成本與售價的雙重限制,毛利低得可憐且沒什么增長空間了,期貨生意又有很強的不確定性,那就找點高毛利、高確定性的新業務。

財報中,金龍魚表示“正將自身的產品線逐漸拓展至調味品、酵母、日化用品、植物肉、以及中央廚房等領域”,這里我們主要談談調味品和中央廚房這兩塊業務。

與米面油這樣的苦生意相比,調味品來錢可輕松多了。調味品的毛利率能達到40%多,是食油的兩三倍。

同為廚房巨頭的海天味業2021年營收250億,連金龍魚的一個零頭都不到,但凈利潤卻有66.7億,比金龍魚一年半賺的錢還多——當然,如果金龍魚期貨不虧那么多就是另一種情況了。

與行業集中度高、市場空間幾乎觸頂的食油市場不同,國內的調味品市場集中度較低,醬油和醋的CR3均不到30%,人均消費量也僅有美日韓的一半左右,存在較大增長空間,就等著巨頭入場爭霸。

金龍魚的王牌在于它的經銷商體系。糧油調味品的銷售高度依賴線下渠道,因此誰掌握更多的渠道資源,誰往往就能賣出更多的產品。

根據財報數據,金龍魚擁有遍布全國各地的6033家經銷商,同比增加14%,這些經銷商過去能賣油,現在同樣也能把調味品快捷地銷售出去,雖然還是和擁有近8000家經銷商的海天味業有一小段距離,但碾壓其余中小對手還是很輕松的。

另一個優勢則是原材料。畢竟做調味品要用到的大豆、米、白糖,同樣也是金龍魚采購的原材料大頭,雖然炒期貨虧了不少,但作為深耕行業數十年的巨頭,金龍魚在原材料成本與供應鏈方面仍然有著難以撼動的優勢地位。

同時金龍魚自己就是醬油原材料豆粕的加工巨頭,長期就是海天、李錦記等醬油生產企業的主要供應商。現在自制醬油,自然在成本方面更具優勢,也能讓產業鏈的利用率再提升一個檔次。

簡而言之,理想狀態下金龍魚以前怎么賣油,現在就能怎么賣調味品。

而中央廚房作為近幾年快速崛起并被廣泛用于團餐、連鎖餐飲店的新模式,毛利率同樣很高,甚至超過了調味品。

其核心邏輯就在于將采購、洗切菜甚至初步烹飪等環節,統一到一個大型工廠中,利用規模化、自動化的優勢大幅降低這些環節的成本,最終再將半成品的菜肴運送到分散的門店里,以此來節約單個門店的人力成本與后廚面積,同時也有利于提升出菜速度、食品品控。

但中央廚房屬于重資產投入、回本周期長的行業,一般的餐飲店和小規模企業很難入局。

而金龍魚做中央廚房最大的優勢就在于它手上有著71個生產基地,這些基地大多臨近原材料產地與交通運輸中心,憑借這些現有工廠,金龍魚在成本、物流、銷售端都有著較強優勢。

換句話說,無論是做調味品還是做中央廚房,別家可能是需要從零開始造飛機,但金龍魚只需要把運輸機改裝成客機,難度根本不在一個檔次。

不過目前金龍魚的中央廚房和調味品業務都處于起步階段。

在6月10日的2021年度業績說明會上,金龍魚副總裁邵斌就表示當前調味品銷量較小,短期內對公司業績影響不大,因而不會特別在意其利潤水平,但長遠來看調味品和中央廚房對未來發展非常重要。

初看金龍魚這家公司,或許會感嘆其利潤率低得離譜。但仔細研究后才發現,即便是這十個點不到的毛利,在漲價空間受限與成本波動存在高不確定性的雙重擠壓下,已是頗為難得。

可以說如果沒有深耕行業數十年形成的規模優勢與經銷商體系,這個利潤率只會更低。

或許也正是受夠了長期低毛利高不確定性的苦活累活,金龍魚也開始想要游向環境更好的所在。

人往高處走,魚往深處游,但還是建議踏踏實實做產業比較好,畢竟在一個比大豆價格更具不確定性的大背景下,可能不是你炒期貨,而是期貨炒你。

參考資料:

[1] 金龍魚2022 年半年度報告

[2] 待撥云見日,觀大象起舞,中泰證券

[3] 國內糧油龍頭志存高遠,成長可期,世紀證券

[4] 米面糧油巨頭,產業鏈延伸貢獻增長動力,國海證券

發表評論

登錄 | 注冊