從萬店神話到關店潮:楊明超的鍋圈加盟模式面臨信任危機

出品/牛刀商業評論

作者/陳碧瑤

隨著“宅家經濟”的紅利褪去,曾被資本熱捧的“在家吃飯第一股”鍋圈食匯,正經歷著業績失速的陣痛。

公開資料顯示,“預制菜第一股”鍋圈在2023年11月在港交所上市后,業績增速開始日漸放緩,關店數量反而與日俱增,營收同比下降15%。

截至2025年5月13日,鍋圈股價為2.830港元/股,與上市首日5.98港元的發行價相比,幾乎等于腰斬,市值較巔峰時期蒸發了90多億港元,似乎難逃上市即巔峰的命運。

萬店鍋圈已成過往?

2015年,楊明超關閉火鍋店后,瞄準火鍋的上游火鍋食材供應市場,發現還是一片空白,于是成立了鍋圈食匯。

2017年,鄭州福元路鍋圈食匯開了第一家門店,定時是專門提供從食材到用具的一站式火鍋燒烤零售超市。

由于產品種類豐富多樣,涵蓋包括凍品、生鮮、小吃、蔬菜、底料蘸醬、火鍋器具、四季飲品、燒烤器具等,外加門店多開在社區,消費者絡繹不絕。

尤其3年疫情,隨著消費者在家吃飯需求劇增,打著“在家吃火鍋,就找鍋圈”口號的鍋圈踩著風口迎來了爆發式擴張,門店數量一路飆升,收入也不斷增長。

公開資料顯示,2020年初,鍋圈門店數量為1441家,到2022年底,門店數量達到了9221家。

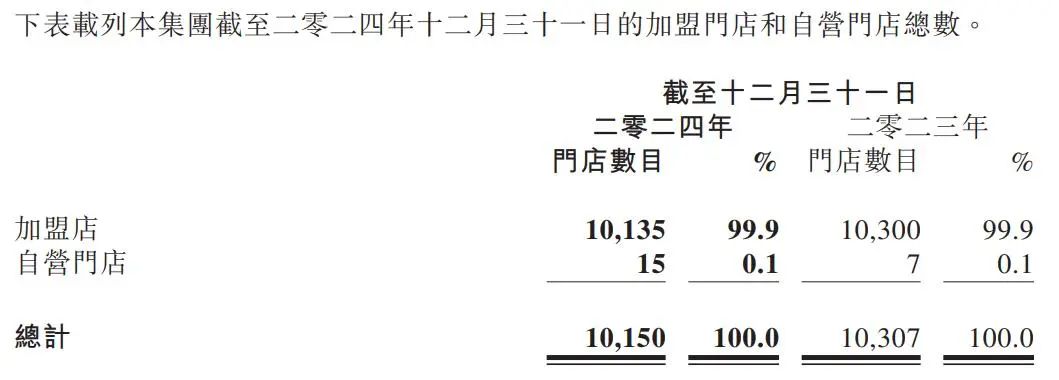

截止2023年10月,鍋圈門店數量正式突破1萬家,在同年年底門店數量高達10307家。

與此同時,從2020年到2022年,鍋圈營業收入從29.65億元一路攀升到71.73億元,2023年11月,鍋圈在港交所成功敲鐘。

然而,或許是前期奔跑太快,鍋圈后期勁頭不足,出現門店大量關閉的情況。

公開資料顯示,鍋圈的加盟門店規模呈現收縮態勢,其數量在2023年時為10300家,后續降至10135家;門店總數也由10307家減少到10150家。

而窄門餐眼的數據進一步揭示了其門店數量的持續下滑趨勢:截至2025年3月31日,鍋圈在營門店數已銳減至8493家。

這意味著,在最近的三個月里,鍋圈又關閉了超過1600家門店,關店節奏顯著加快。

隨著門店數量不斷下滑,鍋圈也深陷業績增收不增利的困境中。

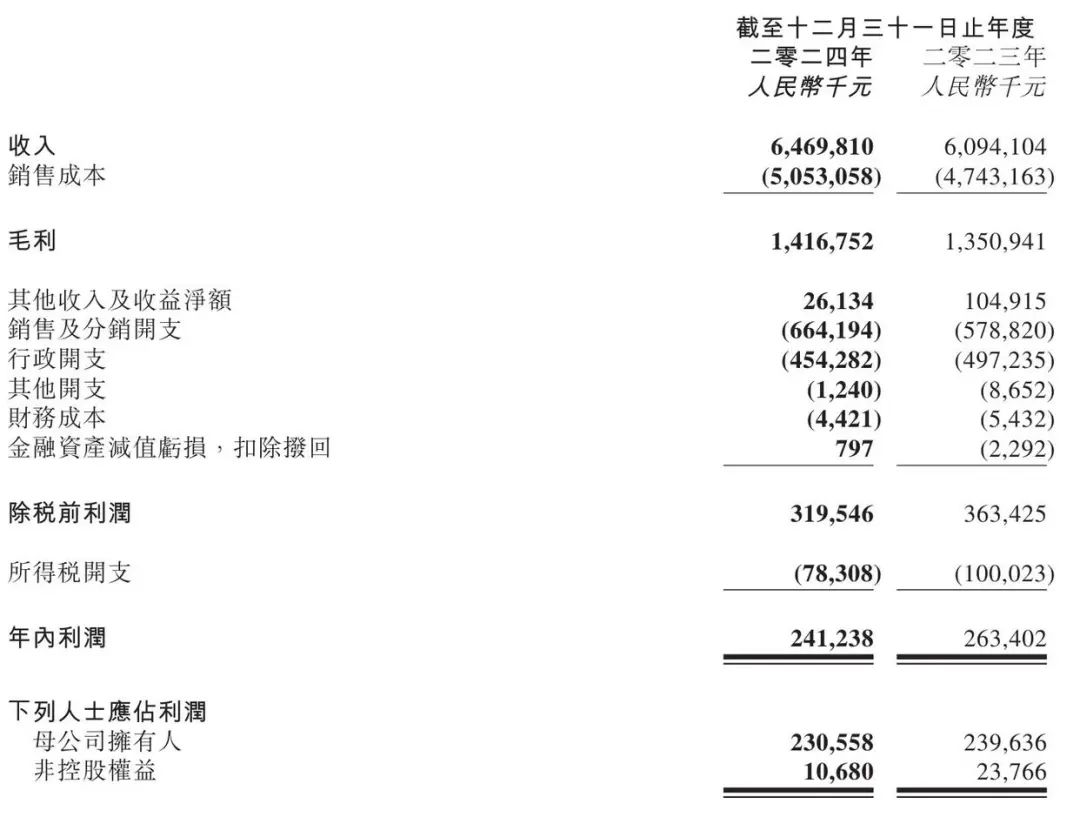

據鍋圈2024年財報顯示,鍋圈全年實現營收為64.70億元,同比增長6.2%;凈利潤2.41億元,同比下降8.4%;核心經營利潤3.11億元,同比增加3.1%;毛利為14.17億元,同比增長4.9%,毛利率為21.9%。

顯而易見,曾經鍋圈引以為傲的萬店時代,轉瞬即逝,不復存在。

在過去的一年,全國餐飲界陷入前所未有的低谷期,尤其火鍋行業更是整體嚴重承壓,國內多個城市火鍋店倒閉數量則在top3。

不少火鍋老板為了存活下去,在圍繞火鍋持續創新的同時,推出了不少客單價偏低的小火鍋。

對于大多數消費者而言,在家吃火鍋不但不香了,而且性價比似乎也與日俱減。

畢竟,炎炎夏日,更多人愿意選擇外出吃火鍋,而不是花費更多金額購買鍋圈食材后,還要在餐后進行打掃。

此前,鍋圈董事長楊明超表示,要在未來五年時間里,將鍋圈門店總量發展達到2萬家。

但顯而易見,當行業萎縮是必然趨勢后,鍋圈別說繼續擴張,想要重回萬店行列,可能都非常困難。

成也加盟,敗也加盟

現如今,國內餐飲市場連鎖加盟越來越普遍。

中國連鎖經營協會和美團聯合發布的《2024中國餐飲加盟行業白皮書》顯示,2023年,餐飲業的連鎖化率達到21%,比上一年提高了2個百分點。

連鎖化率是評估餐飲業發展成熟度與現代化進程的核心量化指標,它直接映射出餐飲業在專業化分工、規模化生產、集約化運營以及現代化管理等方面的綜合表現,更是引領餐飲業邁向新質生產力階段的前瞻性指標。

尤其在食品安全保障體系構建、運營流程效率優化、產品及服務模式創新,以及科技與數字化手段深度應用等關鍵維度上,連鎖企業借助規模經營所產生的協同效應,相較于單體門店具備更為突出的優勢條件。

因此,在餐飲賽道上,越來越多的連鎖品牌老板和行業投資人將“萬店目標”視為發展方向。

鍋圈此前能快速實現規模擴張,主要的商業模式便是高度依賴加盟模式。

2023年前后,鍋圈為了促進門店精益化運營水平提高,開啟了門店的“蹲苗計劃”。

從財報披露的信息來看,2024年鍋圈著重發力鄉鎮市場的渠道下沉,全年新增鄉鎮門店數量為287家。

這一戰略舉措反映出鍋圈對下沉市場潛力的重視,綜合當前布局與市場趨勢,下沉市場已然成為鍋圈未來業務增長的關鍵著力點。

然而,在鍋圈急速擴張的過程中,各種負面問題也隨之涌現,直接影響了鍋圈后續發展。

一直以來,鍋圈對加盟商并沒有實行半徑保護政策,因此隨著門店持續加密和不斷差店,也因此導致了營業額持續下滑。

值得一提的是,倘若某區域市場上某家門店營業額較高,那么就基本上難以逃脫門店被加密和插店的命運。

在部分區域市場上,有些門店直線距離甚至不足千米,而是兩家門店可能還是不同的加盟商老板。

與蜜雪冰城相比,由于火鍋食材消費更依賴家庭場景半徑,以至于無法在國內旅游城市大量擴張,因此萬店基因缺失不少。

此外,鍋圈為了應對行業激烈競爭,在過去一年將不少產品降價并推出了一系列抖音和外賣團購套餐,結果在扣除平臺抽傭和相關交易手續費后,鍋圈門店綜合毛利率已下滑至20%~25%。

同時,盡管鍋圈已經建立了包含高額違約金與摘牌機制的質量管控體系,但個別加盟商的經營仍存在短視心理,為了一時利益缺斤少兩。

而在消費者認知中,存在著"品牌即品質承諾"的信任機制,使單店計量問題極易觸發危機傳導效應,以至于全國門店客流量受沖擊而減少,也影響了品牌整體聲譽。

冷凍行業下行,鍋圈亟須新增長

鍋圈業績不光受餐飲行業影響,還被冷凍行業大環境羈絆著。

2024年,冷凍行業進入了前所未有的寒冬中。

傳統旺季的失約、庫存積壓、價格戰白熱化、渠道變革滯后等問題,讓從廠商到經銷商的產業鏈參與者集體陷入“熬命”狀態。

據了解,去年凍品經銷商不同程度降低了備貨量,幅度在10%~30%不等。

即便是行業龍頭安井也未能幸免于難,也同樣深陷增收不增利的泥潭中。

而據行業內部估計,2025年行情也很不樂觀,可能下行壓力達到新的臨界點,這點從國內冷庫運行情況也能側面證實。

行業數據顯示,如今,我國冷庫空置率高達36%。

2024年,我國冷庫求租量為1759.53萬立方米,同比增長16.51%;冷庫出租量為3653.71萬立方米,同比增長33.44%。出租量是求租量的2.08倍,供需差距過大,閑置冷庫太多。

歸根結底,在于終端市場動銷差,銷量遲遲無法提升,以至于經銷商的庫存積壓問題愈發嚴重。

種種因素影響下,鍋圈為了提高業績,一方面主攻預制菜市場,另一方面則積極推進AI無人零售銷售。

鍋圈寄希望在預制菜市場在更多餐飲場景發力,主要拓展農貿市場方向,并主打“鍋圈肴肴領鮮”品牌。

此外,鍋圈還全力推進全鏈路的數字化升級,持續加碼AI無人零售,在省會城市的3000多家門店增加營業時長,彌補人工下班后的空白時間,減少人員成本。

但在實際運營中,加盟商不僅需要支付近7000元的設備安裝費,還需承擔無人值守時段銷售額的提成費用。

雖然單日綜合成本控制在200元以內,但結合當前市場環境來看存在明顯矛盾:一方面,多數家庭因子女學業作息難以產生深夜消費需求,凌晨火鍋食材采購場景的真實性存疑;另一方面,北方下沉市場夜間消費習慣尚未形成,縣域及鄉鎮區域冬季晚8點后街道已趨冷清,導致夜間經營時段可能淪為無效成本。

值得注意的是,當前已有部分加盟商因經營壓力選擇閉店退出,尤其在2023年下半年租賃合約集中到期階段,更讓市場對鍋圈商業模式的核心競爭力產生深度思考。

鍋圈的困境,折射出餐飲零售化賽道從狂熱到理性的必然轉折。當資本褪去、故事難續,如何重構盈利模型、尋找第二增長曲線,將成為其能否穿越周期的關鍵拷問。

發表評論

登錄 | 注冊