百貨,還有奮起一搏的必要嗎?

出品/聯商專欄

撰文/范唯鳴

編輯/娜娜

無論是去年此時伊勢丹百貨的“辭別”,還是近期恒隆租賃百大B、C館20年,直接改寫杭州武林商圈格局,整個百貨業似乎處在了一個“風雨飄搖”的前夜。

實體商業閉店名單中百貨為何占大頭?百貨的優勢還在不在?一句話,百貨業還有沒有前途?

無論是目前依舊以百貨作為經營主體的,還是商業改造原以百貨為基礎的,甚至是將百貨店推倒重來的,這個問題不想清楚,將來的前景依然茫然。

1、百貨業究竟活得如何?

從統計資料來看,2024年至2025年上半年,百貨店一共關閉了66家,占整個商業體(百貨+購物中心)閉店總數的75%,也就是閉店的大頭是百貨。

從現場查看的情形來看,百貨依然有相當活力的占一定比例,但總的來說,比起購物中心確實有點“體弱多病”,甚至有搖搖欲墜之感。

這是百貨業本身衰弱了嗎?或者說是百貨的本質導致了結果的必然嗎?那么,那些依舊經營得很好的百貨店做對了什么?

讓我們從一些具典型背景的百貨店來談起,從中悟出一些真諦。

這是筆者本周日(7.13)去探訪一個所在城市著名的日資百貨店:

之所以探訪此店,有以下幾個原因:

第一,該店總部于今年的5月30日宣布,將追加20億日元(約1億人民幣),作為硬件升級和數字化經營改造,表明了對于國內商業的信心。而該店在2019年曾官宣閉店撤出,但一個月后又宣布繼續經營至今,在今年原租賃合同到期后又續約至2032年。追加投資回應了市場的一些困惑和疑慮;

第二,作為日資百貨,其商品的質量和服務,如同已經撤出的伊勢丹百貨一樣,在業界是享有口碑的,因此,值得一探;

第三,在會追加投資的背景下,目前的經營情況,以及從中可以窺見的百貨商業格局,有參考意義。

首先,業態的樓層布局是觀察的重點,因為這直接影響了商場對于消費者的吸引力和爬樓率。現場可以看到,業態依舊是典型的百貨思路,以集中業態主題作為樓層SKU集聚的要素,一個樓層一個主題。

其次,在當今商場格局中,會導入一定數量的餐飲(此間不討論購物中心餐飲的比例已經高達30%以上),這是百貨在經營中的一個趨勢。但如何加,有些覺得很勉強,為加而加,不考慮餐飲與周邊業態的關系。

再次,邊廳和中島有明顯的割裂感,好像不是作為一個整體來運營的。

這還是一個著名的百貨品牌,讀到這里,你會有什么感覺。筆者覺得,追加投資的決定是十分正確的,因為若一直如此,即便在租金上再有優惠,沒有造血機制,也是不能持久的。

百貨目前存在的通病:

第一,需要理解消費者為何而來。任何消費都有一個動機,情緒消費要有場景,物質消費要有品類,價值消費要有品質和儀式感。如果不能滿足,那就不是消費者不識貨了。但相當多的百貨店似乎故意忽略了這一點,只是以自己認為的以一樓作為零售貨值最高的樓層起步,以盡量多的SKU去滿足,以邊廳做租賃、中島做聯營為運營模式,經營的邏輯幾十年不變,唯一變了的是消費市場。結果,經營思路與市場變化之間的縫隙變成了溝壑。

第二,需要有自身的特色。消費者前來,對于商品的特質以及對于質量保證的信心是關鍵因素,尤其是日資企業,其實有天然的優勢,這需要發揮和體現出來。這種體現不能只是一些雜品的堆積,而是對于產地的介紹、品牌的展現和優質保障的后繼行動。

第三,需要將市場的改變變成推動自身改革的內在動力。市場一直在變,如同筆者查看的這個商場,是2012年12月19號開業的,距今已經13年了。當時的定位和業態與今天的布局有多大的改變?硬件,包括動線和輔助服務設施;以及軟件,包括業態和比例,以及樓層落位,有多大改變?這是可以捫心自問的。市場的改變不是要求百貨店一味迎合,而是在覆蓋的客群特質改變時的主動調整,更為重要的是,是經營理念的更新。如果看著周邊一個個購物中心的成功依然無動于衷,不去總結,抽象出符合自身百貨經營特點的要素來予以采納和吸收,那只有淪落一條路了。

2、百貨的優勢是什么?如何發揮這個優勢?

其實仔細思考一下,百貨業存在的歷史,較之購物中心要長得多,一定有其獨特的優勢,而這種優勢至今仍舊是其核心競爭力。這些優勢概括如下:

第一, 對于品牌的掌控力。百貨實行的是聯營制,其招商和運營,乃至營業額都是在百貨管理公司的“一統天下”里。在購物中心中十分頭痛的營業額不真實,在百貨業中不是問題,這從一個側面反映了百貨對于商品的把控能力。我們去到一個百貨商場,運營的負責人常常說這是營業額超……千萬的店,就是這種可以把控的自豪的回音。

因而,如果百貨需要調整業態和品牌,理論上比較有把握。關鍵在于對于市場的判斷和決心。只要行動執行力足夠,就一定可以做到。

目前火熱的上海南京東路的創趣場,前身是中聯商廈,后來成為華聯商廈,2023年起重新調整定位,改為百聯ZX創趣場,火爆至今。這個過程沒有聽說過有什么不可克服的障礙,比如沒有租戶因租期沒到就是不搬離導致商場整體轉型不成功。而其成功,在于定位的精準和執行的堅決。

第二,高轉化率和客群的精準觸達。商場營業額的產生,有賴于目的性消費和隨機消費。百貨在目的性消費這一點上是成功的。

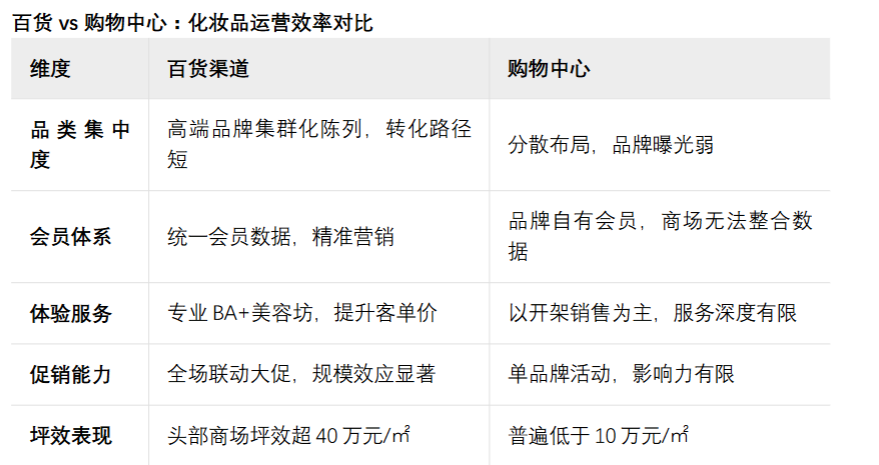

以化妝品為例,高化歷來是百貨的核心競爭力,其選位(商場商業價值最高的樓層和鋪位)、商品集中度、陳列,加上百貨的會員制效用,使得化妝品的營業額和坪效遠高于其他經營模式,也成為百貨店整體坪效的一個重要拉動者。

第三,會員體系。百貨的會員體系是以商場為主體的,而購物中心是商場與租戶以品牌為中心之間各自為政的,購物中心的商場會員制被租戶品牌“剝”了一層。

百貨實行的集中收銀制度,恰恰為全鏈路會員打下了扎實的基礎。因為營業額的統一收銀制,使得消費者每筆消費被比較精確地記錄了下來,其中反映的購買頻次、品類偏好、客單價等會相對準確和全面。購物中心因租賃模式下品牌獨立收銀,會員數據分散(租戶自有會員體系),商場僅能獲取基礎客流數據,難以整合消費行為,或者說不全面。

因而,百貨在會員制下形成了一定的操作便利性,全場活動的統一反饋,會比較精準地觸達到商場希望的消費者客群中,推廣活動的性價比就比較高。

兩者的對比如下:

百貨 vs 購物中心會員制核心差異對比

不過,百貨的劣勢也顯而易見。筆者常常說,百貨做品、購物中心做景。

百貨在高效利用其經營場地的同時,一定程度上會有意無意地忽略場景的打造,而這對于消費者來說,尤其是年輕的消費者特別注重情感價值的當下,會成為缺點。

筆者前面提及的考察的百貨商場,盡管日資企業以服務的細節著稱,但依然看到如下場景:

前者是樓梯口的零售布置,沒有任何美感;后者是后走道的門,油漆的斑駁希望不要是商場沉淪的象征。

因而,百貨只有把自身的優勢擴大,挖深護城河,同時,汲取購物中心的優點,注重場景和品質感,才有再搏一次的底氣。

筆者在另外一個日資百貨店看到了如下場景:

商場邊角的花店

百貨店自營的生鮮超市

商品感、美感共存,怎么會讓消費者不喜歡?所以,百貨店是可以做到的,重視了就有。

3、百貨業的前景究竟如何?要改變什么?

所謂的前景是用信心和經營造就的,需要仔細研究和探索。

首先,百貨與購物中心一樣,需要從“場地提供商”向“商品運營商”和“服務集成商”轉型。

如今的市場和消費者的進化,早就把商場從一個你買我賣的交易場所,轉變成我展示、我造景、我生活,你樂意、你隨意、你開心的所在地,甚至相當的商業體在改造或圍擋時,已經把未來的消費者融入,利用小紅書、抖音等現在的網絡平臺,先種草、先輿論、先造勢,把期待值拉滿、使氣氛營造充足。

因而,百貨要改,重要的是轉變理念,包括改造的起始點、工地圍墻、消費者參與、現代交流工具的使用、今后的經營模式,等等。百貨也需要流量,要做到現在是議論的中心,今后是購物的人流,長久是生活的凝聚。

上海有個徐家匯,徐家匯有個六百,去年(2024年)2月宣布閉店拆除改建。這個從1952年就開始經營的百貨店,至閉店以前,已經走過了72年。這其實是百貨在上海——這個如今國內商業最為發達城市的經營史的見證人。

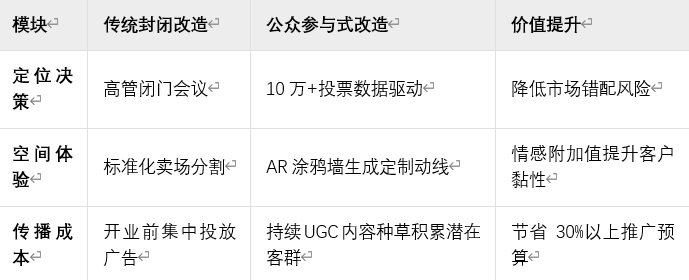

大膽設想一下,如果自閉店拆除,工地建圍墻開始,就從以下的動作展開,效果會是如何:

第一,工地圍擋創意化:打造“記憶與期待”的實體窗口。

在施工圍擋開辟可擦寫涂鴉墻與電子心愿屏,邀請市民書寫對老百貨的情感記憶。如果這樣,筆者會第一個參與,當年(七十年代末)我在上大學時,就是在六百買了一個熱水瓶(估計現在的年輕人都不知道這是啥),并參加了千軍萬馬過獨木橋的高考,成為了個人人生中一個獨特記憶點。

快閃式參與站點:在徐家匯連廊、地鐵出口設置臨時互動亭,通過投票選擇業態(如“更想要親子書店還是獨立咖啡實驗室?”)或共創空間模型,與樂高聯手,讓市民用積木拼搭理想中的商業體布局。

第二,線上社會化傳播:讓“種草”驅動內容裂變。

在小紅書上開辟“六百重生日記”專題:開設官方賬號,每日更新改造進度視頻(如鋼結構吊裝延時攝影、結構封頂),當時筆者在英特宜家的“薈聚”時市場推廣就做過此類動作,同時發起話題如#我心中的六百新封面,征集用戶上傳老照片、手繪設計稿,對高贊創意提供“首批體驗官”資格獎勵。

抖音挑戰賽聯動在地文化:發起“徐家匯寶藏路線”共創大賽,鼓勵用戶拍攝現有商圈中喜愛的角落(如美羅城二次元店鋪、教堂廣場),并標注希望保留或改造的元素,優勝方案可獲商業體今后樓層或某個區域的命名權。

第三,社群化深度運營:從“圍觀者”到“共建者”。

分層會員社群:建立“六百生活設計團”微信群,按興趣分設“親子家庭組”“潮流青年組”“銀發生活組”,定期推送改造方案片段(如餐飲品牌候選名單),以問卷、投票、線上聽證會形式收集反饋。

線下工作坊:每季度舉辦“未來生活實驗室”活動,邀請市民與商戶、設計師共同測試新業態原型(如社區菜園動線模擬、沉浸式劇場劇本共創),降低試錯成本。

這個模塊化操作內容和效果可以匯總如下:

筆者強調改造的思路轉變從工地圍墻開始,是因為需要理解圍墻不是擋住了什么,而是在更深層次上打開了什么。這為消費者提前進入提供了語境的空間,必將引起潛在品牌的注意力,以及社交話題,這不正是六百招商和經營團隊需要的嗎?這才是當前情勢下百貨從改造開始,摒棄一次性定位報告的慣常操作,轉變經營理念,讓消費者參與,從群眾中來到產品中去的充滿現代商業意味的思路。把大眾偏好與商業理性平衡好,將參與感轉變成開業流量,這些是以往被忽略的。

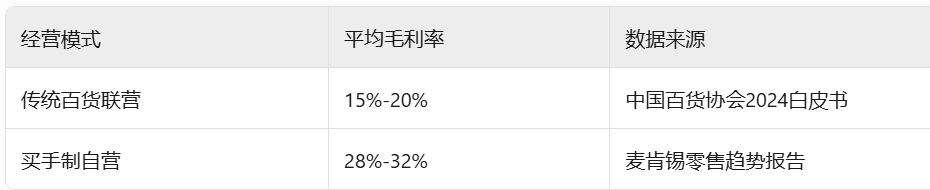

其次,強化“買手制”和自營/聯營品牌(Concession vs Direct Buy)

這一點,相較于購物中心,百貨有更大的優勢,因為購物中心是租賃制的,經營表現在于品牌商的行為。在SKP中的SKP SELECT以及SKP BEAUTY就是買手集合店,盡管SKP當下有了各種傳聞,但掩蓋不住其除2024年以外的連續十年蟬聯全國單體商場業績第一的光輝,而構成其營業額的相當部分,有買手的貢獻。

如果從其他商業類型來看,胖東來的自營品牌(DL系列),奧樂齊的自營品牌,不都是各大超市現在羨慕和積極導入的嗎?

買手制的優越性體現在以下幾個方面:

第一,突破品牌雷同困境。傳統——百貨依賴聯營扣點模式(品牌商入駐,商場按銷售額分成),導致品牌組合高度重復。買手制通過專業團隊全球選品,引入小眾設計師品牌、獨家代理商品或自有品牌,形成“他處難尋”的稀缺性。

第二,重塑空間體驗與品類邏輯。買手制打破傳統按品牌分柜的“水平布局”,轉向按風格/場景的“垂直陳列”。這是筆者在各次公開課、對于百貨轉型的內訓課上一再強調的。百貨布局方式一定要從樓層的水平布局思路轉變為不同業態樓層組合的垂直布局思路。

第三,毛利率顯著躍升。自營模式跳過中間代理商,采購成本降低,據資料統計,買手自營商品的利潤率達30%(傳統聯營毛利率為15%-20%)。

第四,庫存與定價自主權。買手制下,百貨公司掌握商品定價權,可動態調整促銷策略(如反季折扣、會員專屬價),避免聯營模式下品牌商控價導致的僵化。同時,買手團隊通過精準銷售預測,降低滯銷風險。

上述的前提是,有一支精干的買手團隊。若還沒有成型,百貨經營公司需在商場尚處于改造的階段抓緊組建和培訓;若已經在手,則需要提高買手對于市場的敏銳度和拓展品牌來源。

再次,擁抱全渠道與數字化。

全渠道把控消費者特征,對比購物中心,因百貨的集中收銀,信息源上更準確。通過線上線下觸點(APP、小程序、門店傳感器、會員系統)追蹤顧客行為路徑,識別關鍵轉化節點與斷點,針對性優化體驗漏斗。

全渠道數據抓取,為百貨建立更為有效的會員制奠定了良好的基礎,余下的就是如何發揮效力的設計了。

數字化運營,近年來火熱的話題,無論是百貨還是購物中心,都在不遺余力的討論和展開,但實際上,停留在概念上的居多,好像不談就是落伍了,但怎么做,卻是“諱莫如深”,不見廬山真面目。不過,無論是SKP、天虹、銀泰,都作出了有益的嘗試和探索,建立了一定的模型。

以SKP為例:

SKP-S的漏斗重構要素:

第一,感知層創新。其公區的火星主題入口,機械羊裝置等,令業界熱議,拍照分享率超80%,小紅書相關內容達14萬篇。

第二,探索層革命。藝術超市:蔬菜包印哲學家語錄,引發社交媒體解構傳播。大潤發超市也是如此。

第三,沉浸層突破。試衣間虛擬試鏡,AR鏡自動生成虛擬穿搭大片,分享率48%。

第四,連接層深化。碳積分體系,強調ESG,用環保購物累積積分兌換展覽門票,復購頻次提升1.7倍。

從傳統AIDA模型(注意→興趣→欲望→行動)的單向線性結構,而向體驗漏斗循環模型轉變,這些目前都是百貨在做先行者。

而另一個處在低線城市的常州泰富百貨的改造,也是頗為經典的案例,改造本質是“物理空間重生+數字化基因植入”的雙軌變革:

短期借建筑改造與業態年輕化重塑消費場景,吸引Z世代消費者;

長期則通過私域運營與數據中臺構建競爭壁壘,實現線上反哺線下。其8%的持續增長率與35倍線上爆發印證了“老商圈+新運營”模式的可行性,為二三線城市傳統百貨轉型提供了可復用的“常州樣本”。

寫在最后

百貨業態目前的生存危機并非優勢喪失,而是戰略搖擺與能力斷層所致,體現在操作層面的固有思維和業態分布上水平布局思路的“百年不變”,以及對于新技術使用的內在抗力。但不斷涌現的百貨成功改造的案例則證明了百貨并非沒有存在之地。

人貨場的重新定位和變革,理解今天的消費者和市場變化的內在邏輯,體會百貨區別于購物中心的差異和優勢所在,并在實踐中加以體現和完善,乃是百貨的生存和發展之道。

百貨業是可以奮起一搏的!

發表評論

登錄 | 注冊