中餐企業,為什么長期落后于國際連鎖巨頭?

來源/紅餐網

頭圖/聯商圖庫

近幾年,受內、外部因素影響,許多中餐上市公司的業績都在持續下滑。與之相對的是,麥當勞、肯德基等國際連鎖巨頭的利潤在持續上升。是什么原因,使得中餐企業長期落后于國際連鎖巨頭?

本文為西貝餐飲集團副總裁鄧德海在“2022中國餐飲品牌力峰會”上的演講實錄,紅餐網整編發布。

我今天給大家分享的主題是“轉型精益管理,打造韌性組織”,主要包括三個內容,第一是現階段中餐企業普遍面臨的問題,第二是造成這些問題的原因,第三是對策。

中餐企業離麥當勞、百勝等“成功者”還有很大差距

首先是第一個板塊:中國餐飲企業的管理,現存的最大問題是什么?

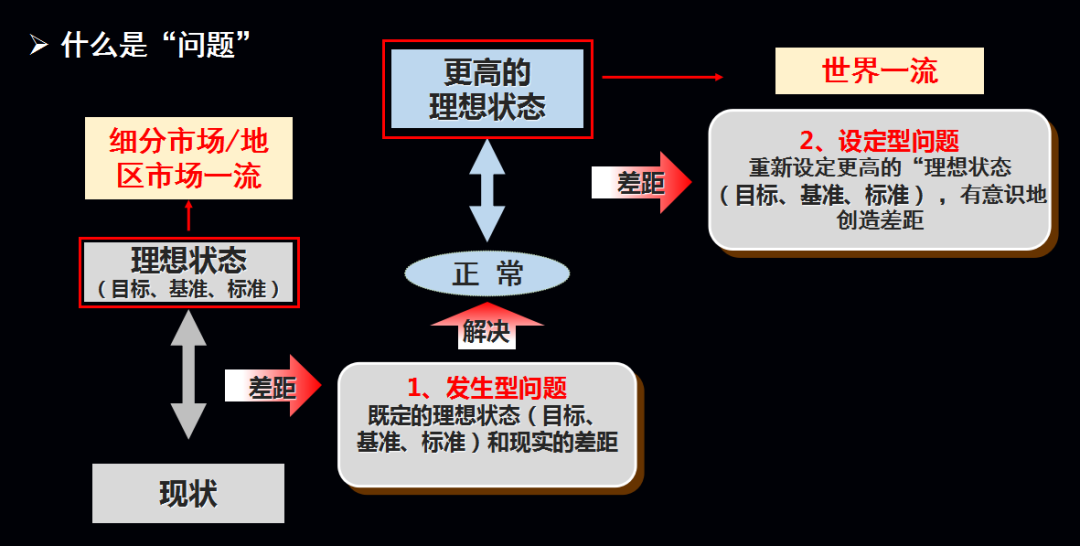

先來了解“問題”的概念,問題可以分為兩類,一類叫發生型問題,另一類叫設定型問題,主要是指企業現狀和理想狀態的差距。理想狀態包括目標、基準或標準。當我們達到目標,就算是解決了問題,達成某一目標后,我們會制定更高的理想狀態,繼而又產生差距,即產生新的問題。

一個有理想的企業家在初創企業時,都會制定細分市場或區域市場的領先目標,當企業成為細分市場或區域市場的領先企業后,就會制定更高的目標。有大志向的企業家更會定全球領先的目標,例如在餐飲行業,有不少企業家制定了趕超麥當勞、肯德基的宏偉目標。

90年代初,退伍軍人喬贏在鄭州開了一家“紅高粱快餐店”,就曾放出要全面挑戰麥當勞的豪言。同期,上海新亞集團推出“榮華雞”與肯德基抗衡,也提出了“肯德基開到哪,我就開到哪”的口號。但幾十年過去了,中餐企業跟國際主流餐飲企業的差距好像越來越大。

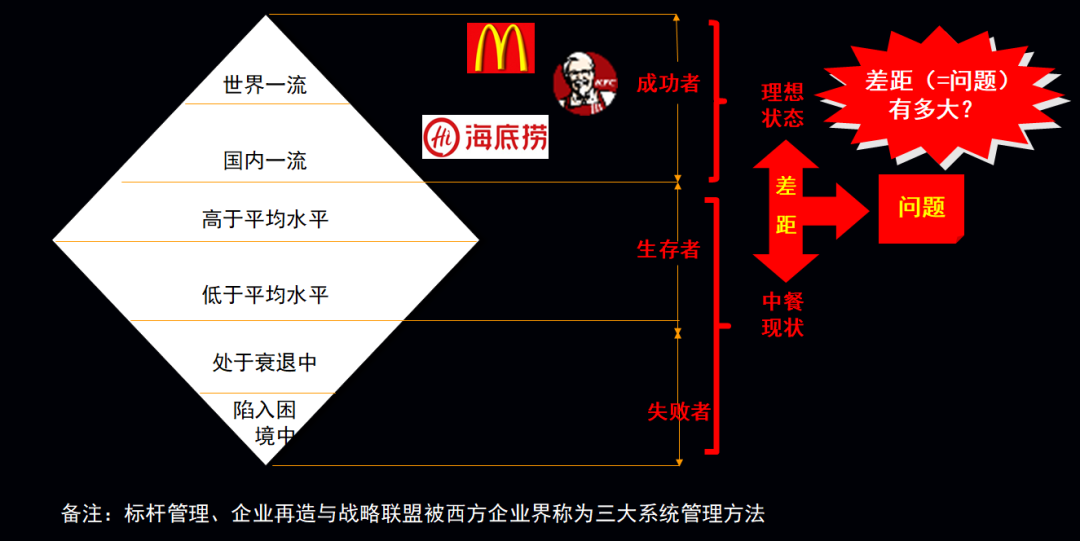

“標桿管理”理論把企業分為六個等級,分別為:世界一流、國內一流、高于平均水平、低于平均水平、處于衰竭中的企業和陷入困境中的企業。其中,世界一流和國內一流,我們叫成功者;高于平均水平和低于平均水平的企業叫生存者;處于衰竭、陷入困境的企業叫失敗者。

在餐飲行業,麥當勞、肯德基是世界一流的餐飲企業,是我們很多餐飲企業希望達到的理想目標,那么,我們中餐企業與這些“成功者”的差距有多大呢?我們先來看看財務數據。

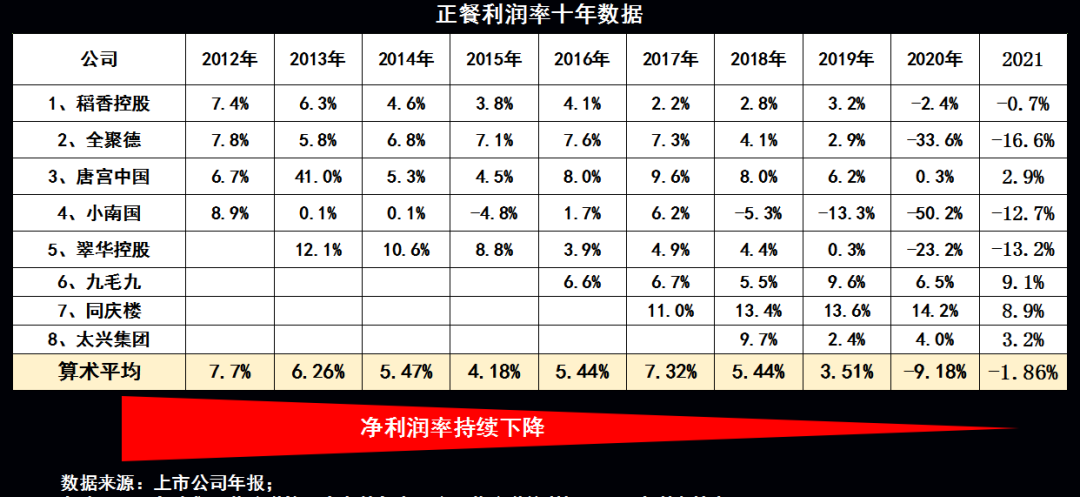

我們來看第一張表格,這是中式正餐上市公司十年的凈利潤率,其算術平均數從2012年的7.7%下降到去年的-1.86%,利潤率持續下降。

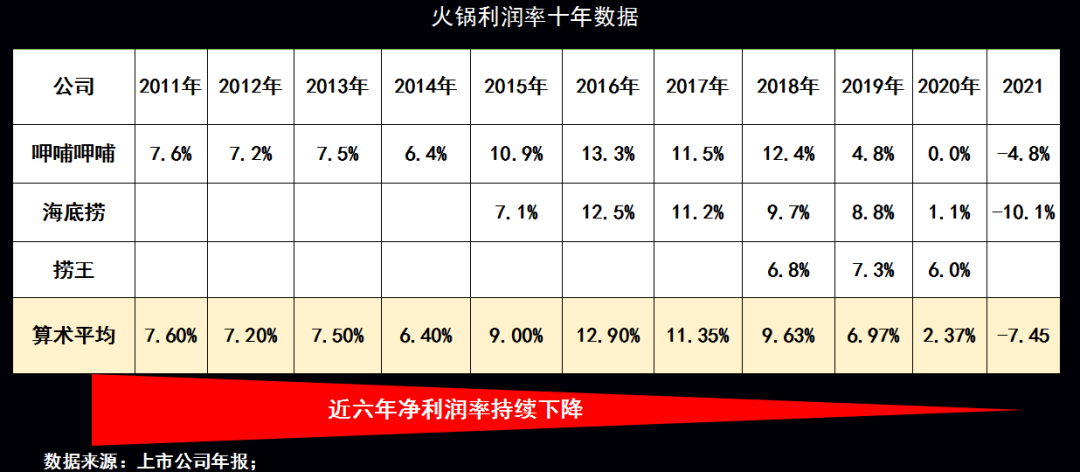

再看火鍋賽道,火鍋品類現在有兩家上市公司——海底撈和呷哺呷哺,撈王提交了招股說明書,我們也能看到他近三年的財務數據,這些公司利潤率的算術平均數從2011年的7.6%下降到去年的-7.45%,利潤率持續下降。

再看六家中國快餐公司的財務數據表,其中鄉村基和楊國福還沒有上市,數據來自企業的招股說明書。整個快餐品類,近十多年來的凈利潤率也是從9.6%持續下降到2.4%。

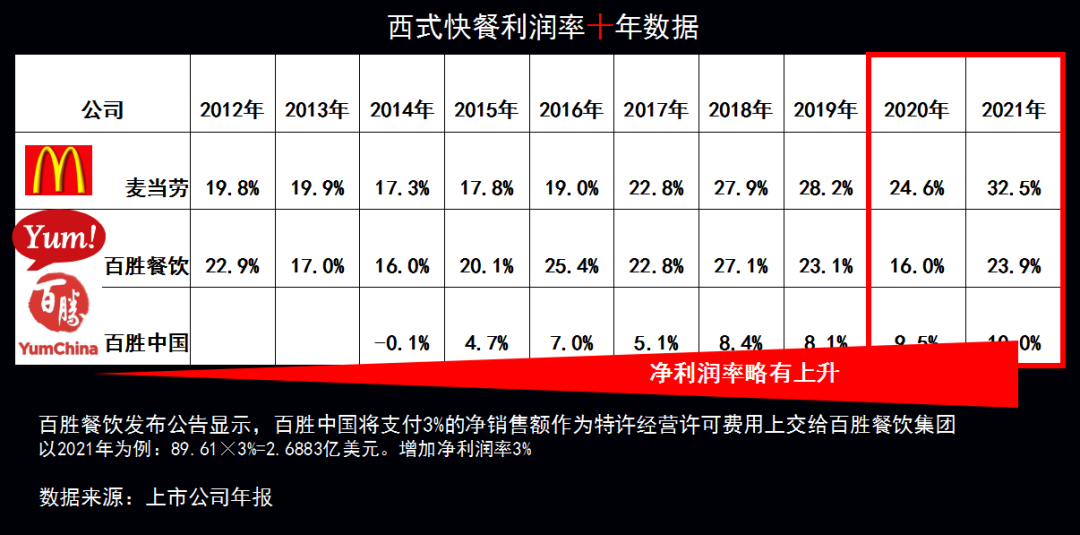

我們再看麥當勞、美國百勝和百勝中國的財務數據,由于麥當勞沒有單獨的中國報表,我們只能看他全球的數據。2012年,麥當勞凈利潤率為19.8%,發展至2021年,這個數據已經上升到32.5%。美國百勝的凈利率從22.9%上漲至2021年的23.9%,百勝中國方面,凈利潤率則從負0.1%上漲至去年的10%。

值得注意的是,百勝中國是美國百勝的最大加盟商,每年還要向美國交品牌加盟費,加盟費為營收的3%。因此,百勝中國的凈利率遠遠不止10%。肯德基是百勝中國利潤最好的品牌,它的利潤更高。

此外,疫情期間,國內不管是正餐、火鍋、快餐,利潤都在下降,多數企業都在虧損狀態。但是麥當勞、肯德基和百勝中國的利潤卻有更大的提升,這是非常大的差距。

在管理上中餐企業遠遠落后于國際頭部品牌

是什么原因,造成了如此大的差距?

美國布魯金斯研究所研究指出,公司創造價值的機會,正在由管理有形資產轉移到管理以知識和能力為基礎的無形資產,如品牌、客戶關系、員工的能力、技能和激勵、高質量和快速響應的運營流程、信息技術和數據庫等。

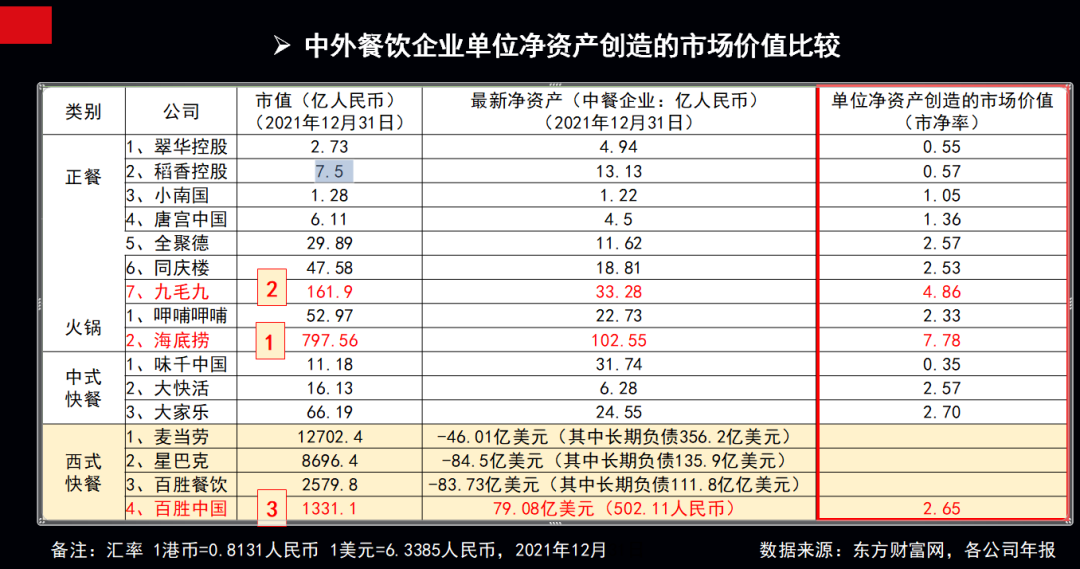

我們選取正餐、火鍋、快餐等品類的代表企業,和西式快餐中的肯德基、麥當勞、星巴克等企業的財務數據,制作了一份單位凈資產創造的市場價值即市凈率的比較圖。市凈率反映了企業投資一塊錢創造的價值,也反映了企業的管理水平。

比如稻香控股去年年底的市值為7.5億人民幣,凈資產為13.13億人民幣,這說明一塊錢的投入,創造了0.57塊錢的市場價值。再看海底撈,按去年年底的數據,它一塊錢的投資創造了7.78塊錢的市值。由于百勝中國是美國百勝餐飲的加盟商,它的這個市值相對較低。

但是我們看美國麥當勞、星巴克和百勝餐飲,他們的凈資產全部是負數,這些企業是通過長期負債來經營的,他們把股東的資本還給股東,通過借債來創造巨大的市場價值。

他們是如何實現的?

美國麥當勞的加盟店占比為93.2%,美國百勝的加盟店占比為97.8%,其實,從某種程度上講,麥當勞、百勝餐飲有很大一部分業務是管理咨詢。

這意味著,企業超出凈資產的市場價值差距,本質是企業管理水平差距。麥當勞、肯德基的管理價值、無形資產的價值非常巨大,說明企業的管理水平很高。這個市場的價值也直接體現了,中餐企業在管理上與國際頭部的差距非常大。

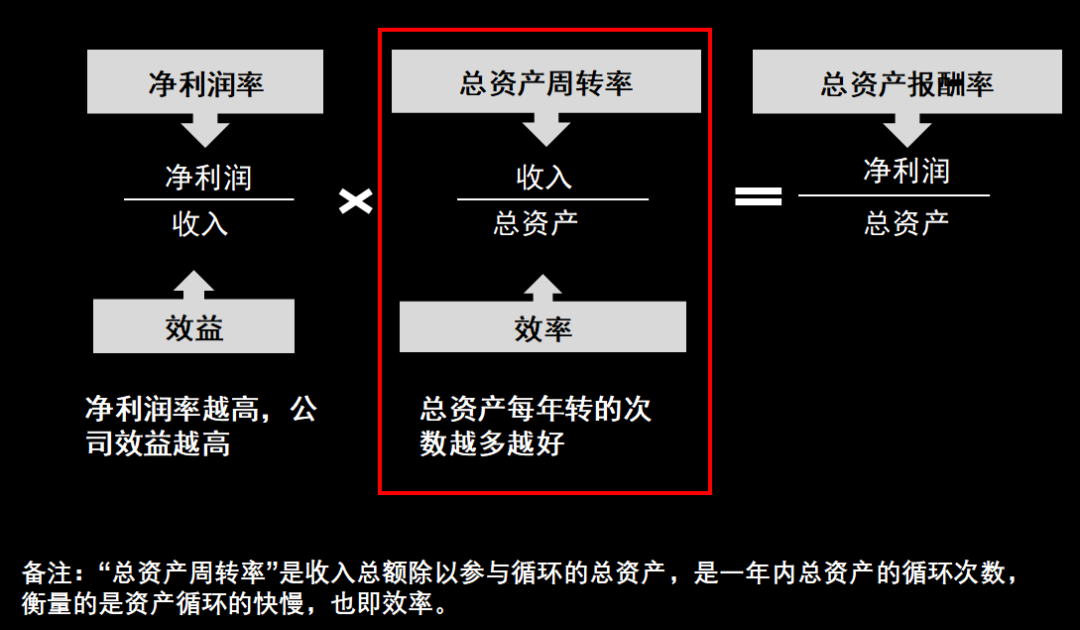

大家經常講極致效率,什么是極致效率?

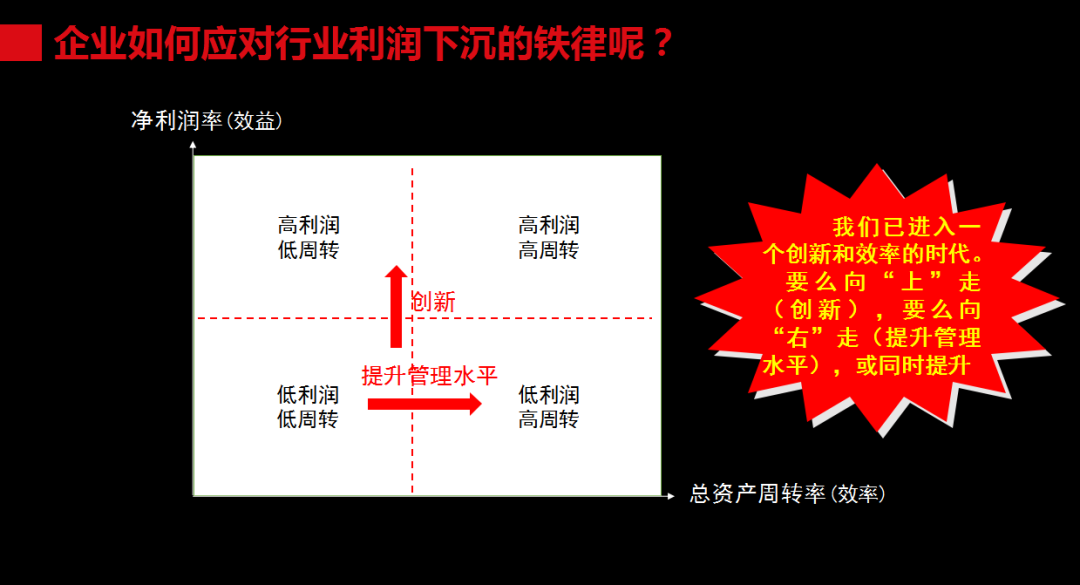

效率是總資產的周轉率,就是企業的收入除以企業的總產值,即總資產循環的次數,企業資產循環次數就叫效率。極致效率從財務上講,是總資產的周轉率,凈利潤率乘以總資產的周轉率等于總資產的報酬率。

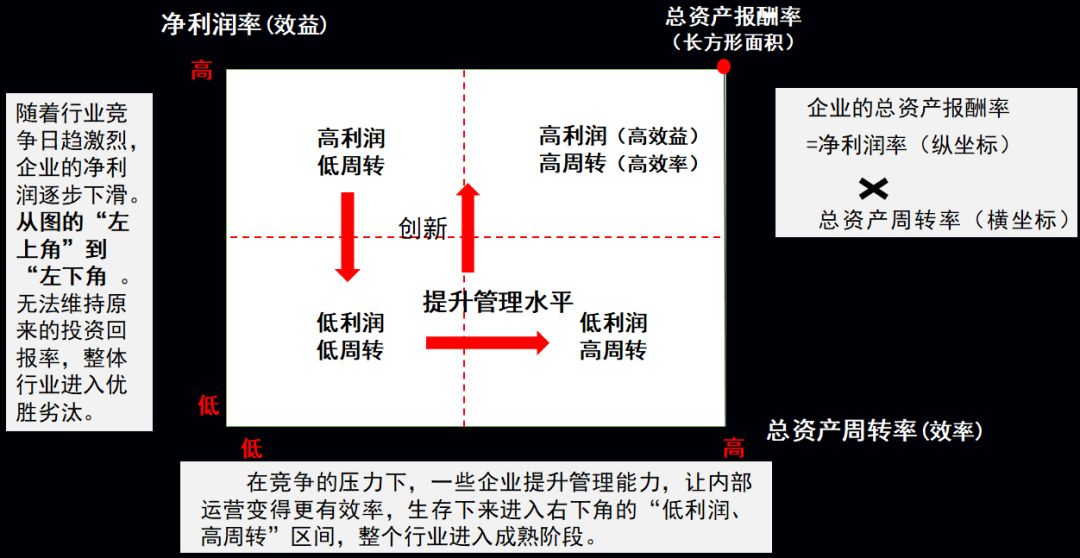

一般而言,一個行業剛開始往往具備利潤高、周轉低的特點,即下圖中的第一象限。但是隨著市場競爭越來越激烈,企業的利潤就會越來越低,低利潤、低周轉是行業發展至這一階段的特征。

在競爭的壓力下,很多企業的管理水平跟不上,內部效率降低,就會被淘汰。但也有很多企業,通過不斷提升管理能力、提高管理效率來向第三象限轉移,發展為低利潤、高周轉的企業。如果想發展為高利潤、高周轉的企業,在提升管理水平的基礎上,企業還需要有強大的創新能力。

因此,當下市場競爭越來越激烈的背景下,企業要保持高利率、高周轉,有兩條路可以走,第一條路是提高管理水平,第二條路是創新。

餐飲市場已經進入創新和效率的時代,企業要發展得更好,要么創新,要么提升管理水平。從本質上講,重點仍然是提高管理水平,因為如果企業的管理水平不高,是很難做出好的創新的。

精益管理是全價值鏈的消除浪費、創造價值

那么,什么是精益管理呢?

梳理管理學的發展史可以發現,精益管理實際上是科學管理的延申。

科學管理的起源是1890年泰勒提出的科學管理,隨后又發展為工業工程,即IE(Industrial Engineering),是對人、物料、設備、能源和信息等所組成的集成系統進行設計、改善和實施的一門學科。后來福特發明了大規模生產方式,而后歐美又開始借鑒豐田公司的模式,轉型為精益生產方式。

日本豐田公司最開始是對標福特公司,后來發明了豐田生產方式,隨后豐田模式發展成為整個日本企業借鑒的管理體系。

中國方面,則是在上世紀90年代,開始學習工業工程,后來向日本豐田學習豐田生產方式和精益管理。

發展至今,管理與IT技術、大數據、云計算等結合,就演變成為現在的智能管理。

可以說,整個現代管理體系源自歐美,而歐美國家又吸收了日本發明的豐田生產方式,他們的精益管理在很多方面都做了創造和超越。

不過,這僅僅講的是管理中的流程和系統的管理,一個企業背后,還有文化的管理、組織的管理和人的管理。

整個管理體系分為三個層次,最基礎的層次是固有技術,即企業制造產品和服務的技術。比如餐飲企業炒菜的SOP、做服務的SOP。在這個層次,中餐企業都做得很好。因為這是最基礎的層次,如果做不好,企業就不可能做好產品和服務。

目前,餐飲行業中大多數企業經常講的流程和體系,都屬于固有技術。

第二個層次叫管理技術,指充分利用人才、設備、信息的技術,比如餐廳的排班管理、值班管理就屬于管理技術。我們今天講的精益管理,屬于這一類。

還有一個層次是軟性的系統,包括精益的文化、精益的領導力和精益人才發展,這也是絕大多數企業最為缺乏的層次。

目前,很多企業理解的精益生產,是在制造環節做精益生產。實際上,包括市場營銷、研發、產品設計到服務都可以做精益,精益管理是消除每一個環節的浪費來創造價值。全價值鏈的消除浪費,全價值鏈的改善。

但中餐行業的現狀是,大部分企業都只在制造環節、服務環節、供應鏈環節有做精益管理。在市場營銷、研發、產品設計,特別是總部的職能部門,包括整個供應鏈之間的、跨企業供應鏈之間的整個全供應鏈的管理方面,精益管理都有所欠缺。

我們可以把企業對精益管理的理解分為五個階段, 目前大多數做精益的企業都處在第二、第三階段。第二個階段,是管理層將精益當作短期改進財務目標和運營績效的解決方案。第三個階段,管理層認為精益僅適用于運營系統,并由此實施2-3年的管理改善。

這兩個層面仍停留在系統和工具的層面,通常叫“術”的層面。

真正要做好精益,需要升級至第四個階段、第五個階段。在第四個階段,管理層認識到精益是整組織文化變革的需要,認為精益可以幫助企業實現這一目標。在第五個階段,管理層認為精益是企業、客戶、供應商全系統經營方式的根本改變,需要數十年的發展。

目前,在餐飲行業以及制造業,達到第四、第五個階段的企業非常少。

為什么會出現這種情況?

精益管理的關鍵是組織領導力和人才發展

美國麻省理工學院教授、美國精益研究所創始人沃麥克曾說過這樣一段話,“從精益企業研究所經營的角度來看相當成功,但是整個制造業來看,真正成功轉型為一個精益企業的公司很少。

這是為什么?

大家把精力都放在實施精益的工具與方法上,在某些點上確見成效,但從整個企業來看,很少有人能把這些點發展為線,更談不上面了。究其原因,主要是管理層對精益缺乏應有的認識,沒有下定決心從長遠利益采取行動。”

因此,要轉型為精益企業,企業管理者首先要提升認知。人與人最大的區別在于認知,沒有認知,就不可能去提升這方面的能力,這就是達克效應。(達克效應[D-K effect]:指認知偏差現象,是某方面能力欠缺的人在自己欠缺能力的基礎上得出自己認為正確但其實錯誤的結論。)

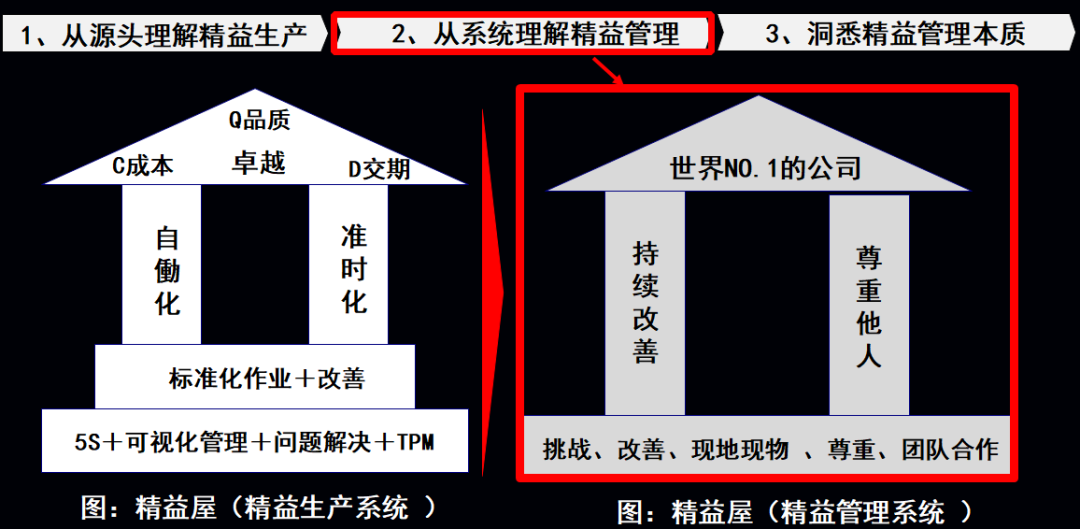

如何洞悉精益管理?首先要從源頭上理解精益生產,再從系統管理上理解精益管理,最后要理解精益管理的本質。

下面我們通過豐田公司的案例,來從源頭上理解精益生產。精益生產是日本豐田公司1950年創立的,1973年才開始向世界傳播這一管理方法。

根據豐田生產方式創始人大野耐一的描述,豐田生產方式的基本思想是徹底杜絕浪費,而貫穿其中的兩大支柱是準時化、自動化。

這個概念背后的邏輯是,企業想獲得利潤,首先要降低成本,因為商品的市場價不是某一個企業單獨決定的,而是由無數的競爭對手共同決定的。因此,企業要提高利潤就只能降低成本。

要降成本就要消除浪費;要消除浪費,企業首先要明確判斷浪費的基準是什么。豐田公司提出了三種作業方式,分別為增值作業、不增值作業和浪費。

要消除浪費,就要識別浪費的表現形式,了解浪費的形態。為此,豐田公司總結出了七種浪費,分別為生產過剩的浪費、等待的浪費、搬運的浪費、庫存的浪費、多余動作的浪費、不良品的浪費和過分加工的浪費。

要消除這些浪費,就需要消除浪費的技術,即剛才講的兩個支柱,第一個是通過準時化消除時間上的浪費,第二個是通過自動化提高產品品質,這樣就形成了豐田公司著名的“精益屋”。

這個房子有兩根支柱,屋頂是成本、品質和交期;兩根柱子分別是自動化、準時化;底座是標準化作業、改善、5S+可視化管理、問題解決和TPM,等等。

從這個精益屋可以總結出,精益生產是以最優質、最及時、成本最低的方式來為顧客提供價值。

精益生產它本身不全是由日本發明創造的,而是豐田公司把豐田早期的自動化、泰勒的科學管理、工業工程理論、福特的流水線生產方式、戴明的質量管理方法、美國軍隊的訓練方法等一系列方法創造性地吸收運用,進而形成的豐田生產方式。

豐田生產方式是一個知識密集型的生產體系。后來,美國麻省理工學院的教授把它總結為精益生產方式,定義為以最小的浪費創造最大的顧客價值。

到這里為止,企業才進入了第三個階段,即從系統層面和工具層面理解的精益。

精益屋的背后還需要全員參與和精益文化的土壤。如果沒有全員參與、沒有精益文化土壤,精益生產是難以推動的。

對于很多企業來說,有很好的工具,但員工不參與,也難以推動精益轉型,或者產生不了預期的效果。特別是餐飲企業,很多餐飲企業花一年半載甚至好幾年時間做一個精益項目,但距離精益管理還是有很大差距。

因此,要做好精益,還要解決人和文化的問題,如果不解決人的問題,就會造成人的浪費。豐田公司提出第八種浪費是員工創造力的浪費,豐田生產方式的創始人說,“沒有人喜歡當螺絲釘的工作,一成不變只是聽命行事,不知道為何而忙。”

對此,豐田的對策很簡單,真正給員工思考的空間,引導出他們的智慧。員工奉獻寶貴的時間給公司,如果不妥善利用他們的智慧才是浪費。

豐田的精益管理是什么?2001年,豐田用一本冊子把整個管理體系真正總結出來了,叫豐田模式,精益生產的房子轉變為精益管理的房子。

豐田生產方式的兩個支柱是自動化、準確化,現在變成了豐田精益管理的兩個支柱——持續改善和尊重他人,屋子的底座變成了挑戰、改善、現地現物、尊重和團隊合作。看它細化的圖,它的屋頂是理想狀態,是成為世界第一的公司,因此精益管理是要挑戰世界第一的,豐田價值觀的第一條就是“挑戰”。

屋子左邊的柱子是徹底杜絕浪費的生產方式,右邊的柱子是效率化的工作方法,現在大部分餐飲企業做精益管理都是做左邊的柱子。效率化的工作方法大部分是看不見的,也是很難學的,因為這是組織領導力、人才發展的問題,這一塊才是精益管理的關鍵。

特別是圖中的TBP(Toyota Business Practice),是豐田業務實踐這個三個英文字母的縮寫,是科學解決問題的流程,這是豐田最重要的工作方法。

任何企業在走向目標和愿景的過程中,都會碰到無數的問題,大問題、中問題和小問題。精益企業通過利用大大小小的改善機會,激發全體員工在日常工作中、在各個層面上,使用科學的、標準化的方法解決問題。這才是豐田最厲害的地方,也是精益企業真正厲害的地方。

企業日常管理工作可以歸納為三項活動,第一項是維持活動,要貫徹標準。許多餐飲企業都在維持標準,如果這個環節出現了異常,我們就要應對異常,是在解決發生型問題。

第二項活動是改善活動。如果企業的目標、標準達成了,下一步還需要提高目標和標準,這叫設定型問題。通過不斷解決設定型問題,企業不斷進步,走向卓越。

第三項活動是企業在解決維持活動和改善活動中發展人才,叫因事修人,即通過解決問題徹底實現人才培養。

從企業管理者的這三類活動來看,科學解決問題的流程很重要,也就是豐田的TBP,這是精益管理最重要的工作方法。

中餐企業如何轉型精益管理?

精益管理的本質是什么?

豐田的五個核心價值觀是挑戰、持續、改善、現物、尊重和團隊合作。

挑戰什么?豐田的理想目標是世界第一,是零庫存、零缺陷、零事故、準時化、全員參與,等等。明知道不可能做到零庫存,但企業還是要去追求這個目標,這就是挑戰。

如何挑戰?通過尊重員工、團隊合作,調動全體員工用科學可靠的工具、方法,持續改善與創新來挑戰極致的目標,這就是精益的底層邏輯。

精益管理的本質是通過釋放人的潛能,永無止境地改善、創新,追求卓越。因此,轉型成為精益企業,是一場很大的變革。管理大師邁克爾·哈默認為,相對于大規模生產方式,精益生產方式是一種運營創新,在本質上是顛覆性變革。

要做好精益,首先要真正識別精益管理的障礙,用科學的方法轉型。我們來看一下精益管理有哪些障礙。

企業是為了實現特定目的,由一個連續的邏輯體組成的復雜系統,它的起點是創始人的初心,終點是用戶、員工和其他利益相關者的價值感知。

因此,精益轉型的第一個障礙是老板、一把手和核心團隊對精益的認知。如果一把手對精益沒有一個正確的認知,一般很難做好精益。

![]()

第二個障礙是精益管理沒有被提升到戰略層面,很多做精益的企業把精益放在運營層面來做,沒有提高到戰略層面,這是很難做成精益的。

第三個障礙是精益原則沒有融入到組織文化/領導力。精益的原則主要指持續改善、創新、尊重員工、團隊合作。

第四個障礙是員工能力、參與意愿和支持構架不匹配。沒有把精益管理、精益人才發展與績效和員工的晉升掛鉤,員工做精益就變成了任務,缺乏動力,因此難以推進。

第五個障礙是沒有正確把握精益系統和工具的應用。精益系統和工具是做好精益轉型中最基礎的板塊之一。

第六個障礙是變革管理。企業精益管理轉型不是小打小鬧的改善,而是一場變革,需要企業轉變思想和行為。

要真正做好精益,企業需要解決這六個障礙。那么,餐飲企業要成功轉型為精益管理、精益企業,有哪些值得嘗試的方法?

做好精益轉型,要從三條線同時推進。首先是提升認知,特別是一把手和高管,需要了解精益的本質,要在戰略與原則上達成一致,要把持續改善、創新和尊重員工等原則融入到企業的價值觀,形成改變的文化。

第二條線,在門店或車間示范區成功建立精益生產運營模式,樹立示范標桿后,再擴展到整個工廠、整個企業,進而擴展到供應鏈。

第三條線,還需要組織構架和關鍵職能支持,特別是人才的訓練發展,要跟績效管理和晉升掛鉤。這三條線要同時推進,才能真正持續做好精益。

接下來,看幾個精益轉型的案例。

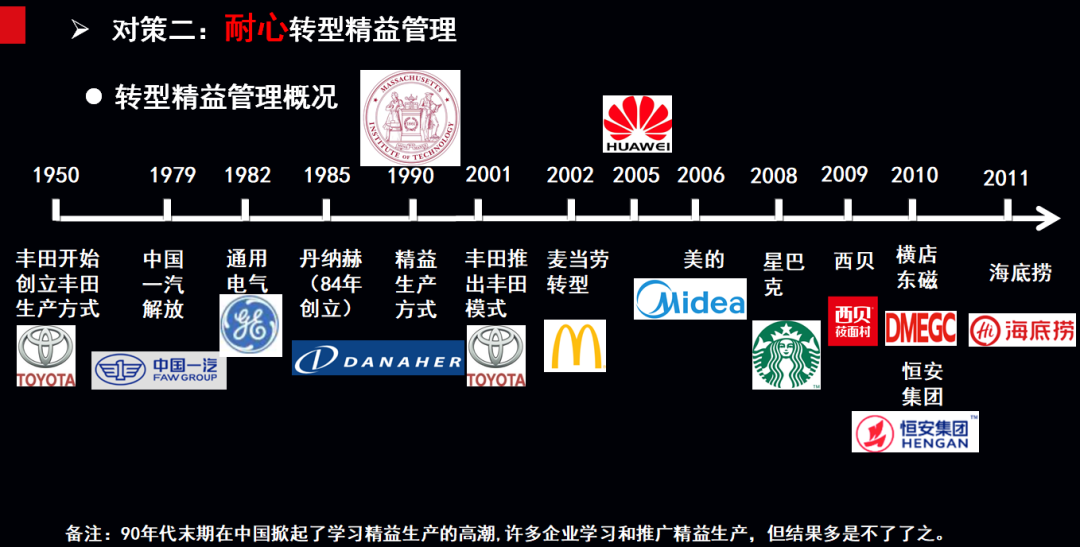

麥當勞2002年向精益管理轉型,華為是2005年,美的是2006年,星巴克是2008年,西貝莜面村是2009年,海底撈是2011年。

先簡單說一下西貝的案例。

2009年,西貝只有二十幾家門店時,賈(國龍)總就請了專門的精益咨詢公司為門店做精益改善。2009年是國內制造業引進精益管理的一個高峰期,但當時在國內服務行業進行精益轉型的企業很少。因此,西貝在餐飲行業推進精益管理是非常超前的。

2014年,西貝提出要打造“精益西貝”。2015年,西貝開始全面導入精益的科學工作方法,當時叫“紅冰箱工作法”。

2016年,西貝還請全球知名的精益咨詢公司——日本新技術咨詢公司來做顧問,進一步提升精益管理水平。2018年,西貝提出“效率革命”,持續改善。

西貝莜面村是一個正餐品牌,2019年做到了三百八十多家門店、 六十多億營收,除了戰略正確,組織充滿活力,精益管理起到了很大的作用,特別是菜品研發、菜品生產等方面的標準化、精益化推進成果顯著。

接下來簡單講一下麥當勞的案例。

麥當勞創立于1937年,在1997年出現衰退,連續五個季度沒有實現其財務預測目標。2002年,麥當勞上市以來首次出現季度虧損3.44億美元。這也是麥當勞在2002年啟動品牌重塑的主要原因之一。

麥當勞是工業時代的代表性品牌,它的管理體系是建立在工業社會管理理念和制度基礎之上的,完美地展現了工業時代的管理精華,是工業時代標志性的服務企業。

麥當勞為什么會在1977年出現衰退現象?因為知識經濟時代來了,知識經濟時代要求尊重員工、要調動員工參與,這也是精益管理的豐田模式代替福特汽車公司和通用汽車公司管理模式的原因。

福特汽車公司、通用汽車公司是工業時代的典范,知識經濟到來以后,他們過去把員工當做機器的管理理念和文化不適應社會發展了,這些企業也就開始落后了。

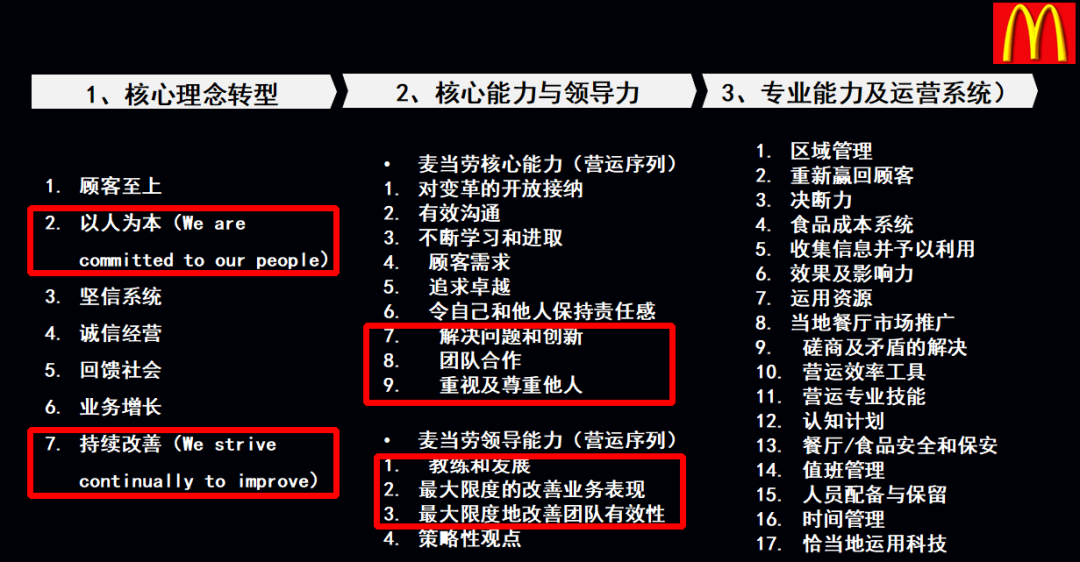

麥當勞品牌重塑本質上是向精益管理轉型,體現在以下三個方面:

首先是核心理念轉型。麥當勞的七大核心價值觀,第二條是以人為本,第七條是持續改善。在啟動轉型前,這兩條并沒有明確被列入麥當勞的核心價值觀中。而這就是精益的原則,精益轉型首先是要調動全體員工參與,要調動全員參與,就要尊重員工,以人為本。

第二個方面是麥當勞的核心能力和領導力,第七條核心能力是解決問題和創新,第八條是團隊合作,第九條是重視和尊重他人。麥當勞把核心價值觀的“以人為本”和“持續改善”轉化為麥當勞的領導力和核心能力。

第三個方面是專業能力和運營系統的持續改善。

因此,雖然麥當勞沒有自稱為精益企業,但其管理轉型的底層邏輯及其極致效率和效能,正是精益企業的完美體現。

從一系列的工具使用,到深入人心的價值觀,您的公司在哪個層面推廣精益?目前行業現狀是,大部分企業都在門店、在車間、在生產線推精益。

要真正做好精益,要從三個方面著手,第一要將精益的原則融入到企業的核心價值觀,打造精益企業文化;第二要從點到線到面逐步建立全價值鏈的精益運營系統;第三要發展精益領導力和精益人才,建立健全配套的精益管理支持構架。

企業精益管理轉型是一個長期的旅程,一定要有耐心,堅持長期主義。正如領導力大師柯維所說:“快就是慢,慢就是快”。

(本文為西貝餐飲集團副總裁鄧德海在“2022中國餐飲品牌力峰會”上的演講實錄)

發表評論

登錄 | 注冊