“從美國零售業(yè)看電商”系列之二

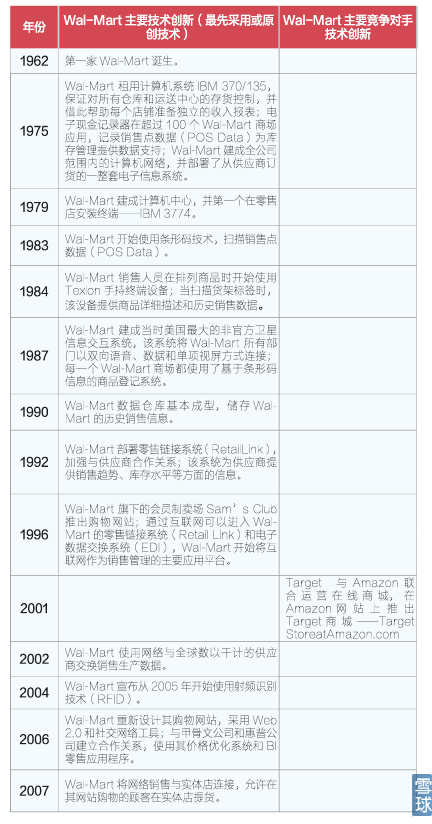

編者按:上一篇,也即《網(wǎng)購崛起之前的美國零售業(yè)》,我們探討了現(xiàn)代零售業(yè)是如何在美國興起的,以及隨之而產(chǎn)生的連鎖模式和超市,可以看到美國零售業(yè)態(tài)的更迭,和美國社會發(fā)展的程度緊密相關(guān)。而這一篇,我們將會重點探討Wal-Mart(沃爾瑪)如何殺出重圍,這和社會發(fā)展固然有關(guān),但是企業(yè)策略和科技進步占據(jù)了更重要的地位——由對比圖可見,Wal-Mart的競爭對手在采用新科技方面遠遠落后于前者。科技對零售業(yè)的影響可見一斑。

折扣商場的出現(xiàn)

20世紀60年代的美國零售業(yè)依然可見繁榮的余暉,而精明的零售商已經(jīng)開始探索成本更低的銷售模式,其中的先驅(qū)者包括Wal-Mart(沃爾瑪)、Target(塔吉特)、Kmart(凱馬特)和Kohl’s(科爾士)。他們采用了超級市場的理念,在城郊以廉價的租金和簡單的裝飾建立集裝箱型大賣場。他們銷售的商品不僅有食品雜貨,還包括電器、服飾、家用工具等,使之更像是個折扣式的百貨商場。所以包括Wal-Mart 在內(nèi)的大型商場被稱為“折扣商場”。巧合的是,后來成為美國零售業(yè)巨頭的Wal-Mart、Target、Kmart和Kohl’s同時在1962開設了自己的第一家門店。

這些折扣商場最初的想法非常簡單:消費者一定不會滿足于傳統(tǒng)百貨商場一季一次的清倉甩賣,而是希望每天都是低價,那么為什么不以廉價的形式銷售百貨商品呢?

起初,包括Sears(西爾斯)在內(nèi)的百貨商場以加大打折力度對抗折扣商場,但后來發(fā)現(xiàn)自己的運作模式?jīng)Q定了無法在價格上與后者競爭,而且盲目地打折會使顧客將與折扣商場的廉價形象掛鉤。當時的實際情況是,折扣商場和百貨商場確實有很大的階層差距, Sears的顧客是絕對不會去Wal-Mart的,這關(guān)系到個人的社會地位。所以在60年代,折扣商場更多的是以廉價、低端的形象出現(xiàn),雖然發(fā)展很快但并沒有占據(jù)零售市場太大份額。而他們真正的機會在70年代到來了。

折扣商成長,新變革醞釀

70年代美國經(jīng)濟開始走向衰退,1971~1975年的經(jīng)濟大蕭條終結(jié)了戰(zhàn)后長達20多年的繁榮,期間高失業(yè)率伴隨高通貨膨脹,美國家庭財富大量蒸發(fā)。1974~1977年,美國零售業(yè)銷售額整體下滑,但是對于走低價路線的折扣商場來說,反而迎來了機會。美國家庭可支配收入普遍減少,相對于商場所提供的優(yōu)質(zhì)服務,消費者更看重價格上的優(yōu)惠,并愿意前往距離更遠的折扣商場購物。大型折扣商場迅速搶占了日用品消費市場并擴張自己的地盤。在與供應商的博弈上,折扣商場擁有了更多資本,并開始控制整個供應鏈。在成長過程中,折扣商場逐漸擺脫了低端的標簽,對店鋪進行統(tǒng)一的規(guī)劃和管理,以整潔有序的形象出現(xiàn)在消費者面前。從此,折扣商場在消費者眼中代表了輕松、簡單的購物體驗。

70年代,折扣商場中發(fā)展最快的是Kmart,期間它戰(zhàn)勝了多個競爭對手并于1974年擠入美國零售業(yè)前八,之后又逐年上升,銷售額僅次于排名第一的百貨商場Sears和超市業(yè)老大Safeway。當時Kmart 將發(fā)展目標定在超越Sears成為美國歷史上規(guī)模最大的零售商,可惜這個愿望從來沒有實現(xiàn)。進入80年代,Kmart不論在銷售模式還是店鋪設計上都顯得陳舊過時,進入90年代后迅速被Wal-Mart 超越,而諷刺的是,Kmart在其鼎盛時期從來都沒有把Wal-Mart 當作自己最大的競爭對手。那么Wal-Mart是如何超越不可一世的Kmart的?這涉及美國零售業(yè)80年代又一場變革,而其前奏在70年代就已經(jīng)打響了。

第一,零售商將自己的地位從單純的銷售者轉(zhuǎn)化為市場營銷者。零售商之間拼的不單是規(guī)模和供應鏈,還有如何在消費者心中樹立自己的品牌形象,比如Dayton Hudson(Target的前身)將自己定位為上層折扣商,除了低價外更看重消費品位;而Wal-Mart 一直強調(diào)自己永遠提供最優(yōu)惠的價格。零售商們開始在電視上進行激烈的廣告戰(zhàn),直接向消費者傳達品牌理念。消費者對商品的忠誠度逐漸轉(zhuǎn)移到零售商身上,從前品牌生產(chǎn)商考慮的只是如何打造自身品牌,而現(xiàn)在更重要的是如何進入這些大型商場,因為消費者越來越少地關(guān)心出現(xiàn)在貨架上的商品,越來越多地關(guān)心去哪家商場購物。

第二,70年代后期,部分店鋪開始引入后臺操作系統(tǒng),其中最重要的發(fā)明是UPS條形碼和掃描讀取器。第一個條形碼掃描裝置出現(xiàn)在1974年,至1986年,這項技術(shù)被超過半數(shù)零售商采用,而到了90年代初,幾乎找不到不用條形碼的店鋪。應用條形碼技術(shù)最直接的好處是縮減人力成本和加快顧客付款速度,但更重要的是商場可以將庫存信息和銷售數(shù)據(jù)數(shù)字化。其中帶來了三條重要影響:

1、通過對銷售數(shù)據(jù)的分析,商場可以更加準確地預測商品未來銷售情況,這不僅有助于提高采購效率,而且成為與生產(chǎn)商談判最重要的籌碼。從此,零售商掌握了比生產(chǎn)商更多的商品信息。

2、管理手段提高促使零售商進一步擴大店鋪規(guī)模,并增加商品的種類和數(shù)量,所以擁有龐大供應鏈的零售商享有更大優(yōu)勢。自70年代后期,零售業(yè)的天平再次向大型連鎖商傾斜,美國零售業(yè)集中化程度再次快速上升。

3、擁有獲得信息的渠道并不意味著擁有處理信息的能力,如何將銷售信息進行分析處理,并與上層供應商通過信息交換開展合作,成為零售商成敗的關(guān)鍵。其中Wal-Mart的興起與率先采用新技術(shù)不無關(guān)系。

進入80年代,折扣商繼續(xù)擴大自己的規(guī)模和市場占比,相互之間的廣告戰(zhàn)也趨于白熱化。據(jù)統(tǒng)計,1981年美國排名前50的零售商一天時間內(nèi)在廣告上的投入同比高出120萬美元,當天營業(yè)收入同比高出5570萬美元。其中Wal-Mart在廣告營銷上最為激進,甚至在店門口懸掛橫幅與競爭對手比拼價格。殘酷競爭在90年代初稍稍平息,爭霸結(jié)果是Wal-Mart坐上美國零售業(yè)第一寶座,曾經(jīng)的巨頭Kmart和Sears則分列二、三位。

Wal-Mart緣何興起

討論Wal-Mart的成功是個非常龐大的命題,但其中最能代表美國零售業(yè)80年代革新的是Wal-Mart在科技上的拓展。Wal-Mart科技上的優(yōu)勢使其可以把價格壓得更低,這點是其他零售商無法復制的。相比較,Wal-Mart銷售的商品價格平均比競爭對手低17%~39%,就像Wal-Mart的宣傳語所說的那樣——Wal-Mart永遠提供最優(yōu)惠的價格。

Wal-Mart的科技開拓包括應用新型庫存管理系統(tǒng)Retail Link,該系統(tǒng)將Wal-Mart采集的銷售點數(shù)據(jù)直接與供應商對接,使供應商遠在千里之外就可以知道自己產(chǎn)品的銷售情況。很多人會疑惑為什么Wal-Mart可以壓制供應商的價格,其龐大的規(guī)模效益只是原因之一,更重要的是Wal-Mart能為供應商創(chuàng)造價值,能夠幫助他們更好地安排生產(chǎn),從而讓他們賺到更多錢。

回顧歷史,零售商和供應商之間一直處于相對對立的狀態(tài),包括打造自有商品、擴大銷售規(guī)模和加強對供應鏈的掌控,而進入80年代,在科技的帶動下,生產(chǎn)、運輸、倉儲、銷售各部分相互配合可以帶來更高的效率。在這點上,合作使Wal-Mart走在了所有零售商的前面,而對比之下,Kmart在科技上就十分落后。

毫不吃驚的是,Wal-Mart持續(xù)的增長引發(fā)美國零售業(yè)又一次兼并浪潮。美國零售業(yè)進入80年代后集中化程度不斷攀升,讓人質(zhì)疑零售業(yè)的壟斷時代是否已經(jīng)到來。從社會輿論上來看,反Wal-Mart運動和對是否應該限制大型零售商所占市場份額的爭論一直沒有停息過。

會員制商場的興起

于80年代興起的另一種零售模式是會員制商場,這種商場與折扣商場最大區(qū)別是只對會員開放,而要成為其會員一般需要交納50~100美元的年費。很難想象還有商家挑選顧客的,但會員制商場自有自己的生存之道。以規(guī)模最大的會員制商場Costco與Wal-Mart相比較,Costco價格要比Wal-Mart低10%左右,毛利率在11%左右,而Wal-Mart毛利率接近20%。會員制商場其實并不靠賣商品賺錢,在Costco的年凈利潤中,所收取的會員費占比接近50%。在運營成本上,會員制商場也更低,Costco 銷售及一般行政支出占收入比控制在9%左右,而Wal-Mart在15%左右。會員制商場主要從三個方面降低運營成本:

1、控制所售產(chǎn)品種類。在Costco龐大的倉庫式市場中最多只能看到4000種商品。零售業(yè)有一條經(jīng)驗法則:80%的銷售額來自20%的商品。所以會員制商場索性只提供這20%的商品,但保證是最優(yōu)惠的價格。

2、商品大批量銷售。在會員制商場很難買到一雙襪子或一件T恤,商品往往都是成捆銷售。所以會員制商場庫存周轉(zhuǎn)率和單位庫存銷售額都高于一般超市和折扣商場,使其在倉儲運輸上成本更低,對供應商的議價能力也更強。

3、選址遠離商業(yè)區(qū)和居民區(qū),將租金降到最低;限制營業(yè)時間,實行100%自助式購物,以降低人力成本。幾乎沒有廣告投入,很難在電視上看到會員商場的廣告,最多在其剛開業(yè)時發(fā)放少量廣告?zhèn)鲉巍?BR>

第一家會員制商場Price Club于1976年成立,1980年上市后,零售行業(yè)關(guān)注點一下子集中到這種全新的銷售理念上。1983年,兩家會員制商場誕生,分別是將來成為該行業(yè)第一和第二位的Costco和Wal-Mart旗下的Sam’s Club。緊接著,許多克隆商場拔地而起,會員制商場進入高速擴張階段,所有會員制商場都想第一個進入未開發(fā)地區(qū)。原因很簡單,任何一個消費者購買了一個商場的會員資格后就不會去第二家購物了。進入90年代后,會員制商場的圈地階段逐漸結(jié)束,進入兼并收購時期,期間最重要的兼并是Price Club和Costco于1993年合并,成為美國規(guī)模最大的連鎖會員制商場。重組之后,該行業(yè)只剩三家重量級的公司,分別是Costco、Sam’s Club和BJ’s Wholesale Club。其中,Costco所占市場份額最大。而Sam’s Club卻沒有母公司W(wǎng)al-Mart那么成功,其中很大原因是Sam’s Club 與Wal-Mart折扣商場所推崇的最低價理念非常類似,所以在擴張過程中為避免與Wal-Mart折扣商場沖突而顯得畏手畏腳。

90年代后期網(wǎng)絡零售崛起,分別誕生了兩家顛覆整個零售行業(yè)的公司——1995年的eBay和1996年的Amazon。我們非常幸運地處在零售業(yè)又一次變革之中,而回顧零售業(yè)百年發(fā)展歷史,每一次變革都是一個時代的縮影,零售業(yè)不僅改變了自己,也影響著整個時代,而時代的變遷又潛移默化地塑造著零售模式。

和時代變遷相比,科技對于零售業(yè)的影響自Wal-Mart開始已初露端倪。依靠最新的計算機技術(shù)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)和小型機等科技設備,Wal-Mart逐步將互聯(lián)網(wǎng)作為自己主要的銷售管理平臺;依靠零售鏈接系統(tǒng)(Retail Link)和電子數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)(EDI),Wal-Mart實現(xiàn)了全系統(tǒng)更高效率運轉(zhuǎn);依靠網(wǎng)絡銷售,Wal-Mart已經(jīng)成為全美第二大網(wǎng)絡零售商。不僅如此,Amazon(亞馬遜)的崛起,更是向無數(shù)的零售商和百貨商店宣告了科技主導的網(wǎng)絡零售時代到來。

那么,科技對于零售業(yè)具體產(chǎn)生了哪些影響?Wal-Mart又為何會在和Amazon的競爭中落于下風?下一篇《科技與美國零售》中我們將具體介紹。

(文/天下網(wǎng)商數(shù)據(jù)中心 李雪峰 原載于《天下網(wǎng)商·經(jīng)理人》2013年五月刊)

發(fā)表評論

登錄 | 注冊