折扣零售大火,日本消費降級業(yè)態(tài)對中國市場有什么啟示?

來源/浪潮新消費

作者/房家毅

無論是中短期的模式躍遷還是長期的利他式價值創(chuàng)造,最終目的都是如何順利地穿越周期。

折扣店,百元店,SPA 業(yè)態(tài)和二手作為抗周期的典型商業(yè)模式,對于目前中國經(jīng)濟下行的大環(huán)境也有著很強的參考意義。

從經(jīng)濟形態(tài)上來看,中國雖然還沒有真正跨過工業(yè)化的成熟階段,但城鄉(xiāng)多元結(jié)構(gòu)的存在讓城市過早地和國際一線都市的形態(tài)靠攏。

隨著每次經(jīng)濟危機中城市為了追求經(jīng)濟軟著陸而朝對下沉地區(qū)實行危機轉(zhuǎn)嫁,使得中國下沉市場目前依然處于和城市發(fā)展相差幾十年的形態(tài)。所以這也是時間機器理論在這個大環(huán)境中能起作用的原因。

從【人】的形態(tài)來看,中國下沉市場的消費群體和日本進入消費降級趨勢中的群體在眾多特征上有一致性,比如可支配收入低,關(guān)注性價比。

但也有些許不同,比如日本是由奢轉(zhuǎn)簡,中國是從無到有,所以一味地把日本消費降級業(yè)態(tài)的終極形態(tài)照搬到中國是不適用的,很多創(chuàng)業(yè)者都犯了這樣的錯誤。

正確的邏輯應(yīng)該是用日本打消費降級的業(yè)態(tài)切入中國的下沉市場再做消費升級的改造,并且重點關(guān)注這些企業(yè)的0到1的崛起,列舉上述業(yè)態(tài) 1 到 10 甚至是10 到 100 的可能發(fā)展形式,并演繹到中國為中國企業(yè)所用。

這里我選取了兩個在上述領(lǐng)域做的非常成功的企業(yè),來看他們是如何在人貨場的變遷中乘風(fēng)破浪的。

此前我一直站在投資人的視角以自上而下的方式來拆解行業(yè)。現(xiàn)在我會把自己當(dāng)做是一名創(chuàng)業(yè)者帶著各位穿越回當(dāng)時的時間線里,用自下而上的視角來理解一家企業(yè)的方方面面。

說到打消費降級,堂吉訶德無疑是最有代表性的企業(yè)之一。

1974 年,日本陷入布雷頓森林體系被打破后的第一次世界型經(jīng)濟危機,也意味著日本濟高速增長時代的終結(jié)。

當(dāng)時作為剛從日本私立雙雄之一慶應(yīng)義塾大學(xué)畢業(yè)的高材生,堂吉訶德的創(chuàng)始人安田隆夫,抓住時代高速發(fā)展的紅利加入房地產(chǎn)行業(yè),卻不料入職10 個月后公司倒閉。

為了糊口,曾一度整天混跡于街頭棋牌室,以【浪人】 自居。但心有不甘,因為不相信命運,安田隆夫拿出了壓箱底的 800 萬日元開始了自己的創(chuàng)業(yè)生涯,卻在行業(yè)選擇時陷入了迷茫。

餐飲行業(yè)啟動成本低但自身并沒有料理相關(guān)的專業(yè)技能,服裝行業(yè)雖然相對穩(wěn)定但自己沒有時尚嗅覺也不適合,想來想去好像也只有賣雜貨適合自己。

因為經(jīng)濟低迷,大量公司倒閉,當(dāng)時零售市場上突然出現(xiàn)了一種折扣店業(yè)態(tài)來處理倒閉公司和工廠的尾貨庫存。

因為考慮到消費降級是不可避免的趨勢,但市場上只有百貨,GMS 等零售業(yè)態(tài),很難滿足人們對于極致低價/性價比商品的需求,所以安田隆夫決定將 800 萬投入到開折扣店里。

但起初安田隆夫是以二手店的形式在做,因為商品便宜且質(zhì)量上乘,比較符合當(dāng)時收入縮水但審美還在升級的大眾群體。但因為賣二手商品需要向派出所提交眾多證明且流水也被監(jiān)督,于是放棄并向尾貨折扣店轉(zhuǎn)型。

第一家店開在東京杉并區(qū),臨街而開僅有20余平米,起名叫【泥棒市場】(下稱【小偷市場】),之所以起這個名字不是因為店內(nèi)的商品都是偷來的,而是想讓用戶體會到商品真的意外地便宜。

圖:堂吉訶德早期門店之【小偷市場】

0 到 1:利用營銷的極致差異化策略破局

【小偷市場】的 0 到 1 破局階段其實非常艱辛。一方面是因為安田隆夫沒有任何開店經(jīng)驗,另一方面是因為當(dāng)時是大榮,伊藤洋華堂等零售企業(yè)的全盛時期,小企業(yè)難以正面向其發(fā)起挑戰(zhàn)。

所以只能依靠極致的差異化戰(zhàn)略。因為前期上游供應(yīng)鏈很難建立優(yōu)勢,于是差異化的切入點放在了門店的營銷策略上。

當(dāng)時安田隆夫打出了以下三個策略:

1. 壓縮陳列:和易尋,易拿,易買原則相悖,將采購來的商品以無序的邏輯堆積擺放,創(chuàng)造一種尋寶的樂趣,同時在價格上突出“激安 ”(極度便宜),進一步放大用戶的驚喜感,并轉(zhuǎn)化為實際消費行動。

2. 【POP】洪水:因為尾貨商品相對非標(biāo),但實際上潛在利用價值較大,因此如何把其潛在價值最大化從而使?jié)撛诿畲蠡荜P(guān)鍵。

安田隆夫?qū)⑸唐返牧咙c和價格繪于每一個貨架前的海報上,證明商品【童叟無欺】的同時,用一些夸張的繪畫表現(xiàn)形式把亮點信息傳遞給消費者。

3. 深夜運營:日本進入經(jīng)濟的高速增長期后,上班族白領(lǐng)逐漸增多,城市生活 節(jié)奏越來越快,夜生活也開始逐漸豐富,但相應(yīng)的服務(wù)業(yè)態(tài)并沒有跟上(1970 年代日本夜間消費比例占 20%,1980 年代上升到 50%)。

安田隆夫敏銳地發(fā)現(xiàn)了這一空白,于是把門店營業(yè)時間延長到深夜,且相比于白天購物目的性強的主婦,夜間消費者更注重娛樂消遣的消費體驗。

此外,安田隆夫還成立了一家做 2B 業(yè)務(wù)的公司——Leader,向上游的大型制造商采購尾貨,相對也減輕了門店的庫存周轉(zhuǎn)和上新壓力。

之所以說堂吉訶德0到1非常艱難,是因為上述策略每一步都是安田隆夫面對業(yè)務(wù)難題時為了存活下來而選擇的無奈之策,比如壓縮陳列,是因為傳統(tǒng)的擺貨方式很容易引導(dǎo)人們有目的性地尋找商品,并理性思考尾貨本身的公允市價。

這樣成交率和毛利都會不太理想,所以安田隆夫才選擇了無序堆放的陳列邏輯。

上述三點策略最終形成了協(xié)同閉環(huán),奠定了未來40年堂吉訶德門店運營的基本思想。

1989 年 3 月,堂吉訶德一號店在東京府中開業(yè)(名字由【小偷市場】正式更名為【堂吉訶德】,寓意為像堂吉訶德那樣即使面對十分強大的競爭對手,也能一直堅持為了夢想不停戰(zhàn)斗)。

但不幸的是第一年銷售額遠(yuǎn)不及預(yù)期只有5億1000萬日元,此后安田隆夫迅速調(diào)整策略并成功完成了公司 1 到 10 的轉(zhuǎn)型,過程同樣艱辛但打法依然非主流。

10到100:權(quán)利極限下放突破增長魔咒,“CV+D+A ”模式成型

隨著 Leader 業(yè)務(wù)的逐漸穩(wěn)定(年銷售額突破 60 億日元),安田隆夫認(rèn)為時機已到,于是開始做堂吉訶德的 1.0 大店模型。

和【小偷市場】的店型不同,大店的門店面積近500平米(受大店法限制),所以理論上年銷售額能輕松突破 15億日元(以50平米2億日元的【小偷市場】門店為原型)。

但因為這一改變跨度太大,雖然供應(yīng)鏈可以跟得上,可如何在 500 平米的大店里復(fù)制10個50平的【小偷市場】更多是運營和管理上的問題。因為整套運營策略沒有成為體系被執(zhí)行,第一家店第一年出現(xiàn)巨額虧損。

因此在 2.0 的第一階段,安田隆夫考慮的是如何提升運營和管理能力來打平盈虧。

但實際操作過程也并不順利,以壓縮陳列為例,無序堆放的邏輯本身是依靠理貨者本身對于商品和用戶需求的感知,并非是一套可以規(guī)范化的模型。

因此安田隆夫每次堆放完讓理貨員模仿,理貨員都很難堆出他的效果。一次不行兩次,兩次不行三次,且 500 平大店有著相當(dāng)多 SKU 數(shù)量的商品,最終安田隆夫決定放棄 1對 1 的言傳身教。

俗話說授人以魚不如授人以漁,那不如把權(quán)限極度下放,讓每個理貨員都像當(dāng)年做【小偷市場】的他一樣,靠自己的努力去磨出一套屬于自己的無序堆放邏輯。

這一策略雖是無奈之舉,但效果卻十分出眾。

首先,權(quán)利下放的升級版是讓一線人員自己把控整個進銷存的 PDCA 流程(Plan –Do - Check - Act),這會使得堂吉訶德的店再大 SKU 數(shù)量再多也可以化繁為簡,因為戰(zhàn)斗單元被最小化了。

其次,安田隆夫?qū)肓烁涌焖俚臅x升制度——店員 Battle 制度:

1. 店員可以自由選擇競爭對手;

2. 對手應(yīng)戰(zhàn)后雙方設(shè)定統(tǒng)一規(guī)則及目標(biāo)并設(shè)定統(tǒng)一完成時間;

3. 根據(jù)業(yè)績完成情況和競爭勝敗結(jié)果決定晉升;

4. 晉升制度由一年一次改為半年一次

期間堂吉訶德在商品策略上也做了相應(yīng)的調(diào)整。因為大店開業(yè) SKU 數(shù)量需要迅速填補,且擺放密度極高,所以在商品結(jié)構(gòu)上,安田隆夫選擇從外部采購一些爆款品牌商品和自己和工廠合作的 OEM 商品來引流。

后期這部分商品占比通常在 60%左右,但價格為市場最低價的 9 折。另一部分商品依然為尾貨商品,占比在 40%左右但毛利在 70%以上。

也就是說一方面做到客流最大化,一方面做到毛利最大化,最終實現(xiàn)整體盈利。事實證明,讓一線聽得到炮火的人做決策的制度和商品策略的調(diào)整起到了很好的效果。

1993 年,隨著日本泡沫經(jīng)濟危機的破碎,整個社會進入到了真正的消費降級階段,作為向人們提供極致低價商品的主要渠道,堂吉訶德府中店的銷售額快速增長并突破 20 億日元。

緊接著堂吉訶德的第二家店東京杉并區(qū)開業(yè),1995年正式多店鋪擴張開啟,1996 年全店鋪銷售業(yè)績突破 100 億日元。

擴張速度也受到房地產(chǎn)價格大幅縮水的影響而加快,逆周期的商業(yè)模式讓堂吉訶德在這一時期低價收購了大量大榮,伊藤洋華堂等 GMS 企業(yè)的優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)資源,作為儲備,一部分用作自營開店,一部分用作外部租賃。

最終堂吉訶德確立了自己在 1 到 10 階段的競爭壁壘:CV+D+A,即 convenience(核心地段大店的便捷性體驗) + Discount(折扣店的價格) + Amusement(娛樂性),把購物體驗從 1+1=2 變?yōu)?1+1+1=∞。

從單店銷售規(guī)模來看,堂吉訶德相當(dāng)異類甚至恐怖, 自從府中店達到了年 20 億日元的銷售額之后,幾乎每家店都以同樣的規(guī)模在擴張復(fù)制。

而同期如日中天的優(yōu)衣庫和大創(chuàng)等同樣主打極致性價比的企業(yè),單店最高也僅為堂吉訶德的 1/4。

2000 年,僅有 10 家店規(guī)模的堂吉訶德在東京證券交易所二部上市,2002 年門店數(shù)突破 50 家,銷售規(guī)模突破 1000 億日元,2004 年規(guī)模整體翻倍。

10 到 100:合縱連橫,成為零售界的 3G 資本

首先對于任何一家企業(yè)來說,0 到 1 往往是破局,而 1 到 10 是建立模式壁壘然后克服增長瓶頸,10 到 100 則是合縱連橫,并防范行業(yè)的系統(tǒng)性風(fēng)險。

所以第三階段的第一步便是通過既有供應(yīng)鏈能力,以自建/收購的方式創(chuàng)造跨界業(yè)態(tài), 來實現(xiàn)業(yè)態(tài)的橫向擴張和風(fēng)險對沖。

鑒于當(dāng)時日本線下零售業(yè)態(tài)的百花齊放,便利店,藥妝店等業(yè)態(tài)迅速崛起,堂吉訶德在保持原有競爭能力的同時也在不斷吸取它們的優(yōu)勢。

比如以便利店的小業(yè)態(tài)+便捷性為出發(fā)點,結(jié)合堂吉訶德的商品力和運營力,它打造了一個叫 Picasso的業(yè)態(tài)。

這個融合業(yè)態(tài)的特點為:小商圈內(nèi)高人流核心區(qū)域開店, 門店面積300-500 平米,品類以剛需日常用品為主,SKU 數(shù)量 1-2萬。

比如以購物中心的業(yè)態(tài)多樣,一站式服務(wù)為出發(fā)點,融合堂吉訶德的 24 小時運營能力,它又打造了一個叫 Paw 的業(yè)態(tài),這個融合業(yè)態(tài)的特點為:24 小時營業(yè),配有購物,餐飲,服務(wù)等20余家商家,2000 平小型購物中心。

除了做融合業(yè)態(tài),堂吉訶德也不斷地通過收購來實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)擴張。其中最典型的案例便是對于長崎屋的收購。

長崎屋是日本的一家地方性的 GMS 企業(yè)。受城鎮(zhèn)化加速的影響,日本的中低線城市出現(xiàn)人口結(jié)構(gòu)的過度老齡化現(xiàn)象,直接影響了當(dāng)?shù)亓闶蹣I(yè)的發(fā)展。

當(dāng)然 GMS的衰落還有很多別的原因,比如便利店和藥妝店的崛起,其中最致命的還是經(jīng)濟危機。

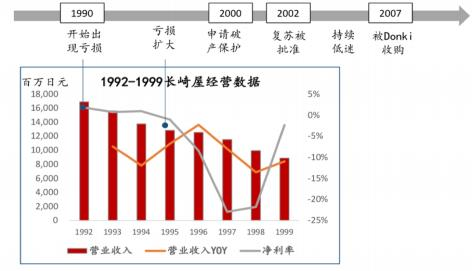

從下圖我們可以看到長崎屋在 1990 起開始出現(xiàn)虧損,此后虧損擴大,營業(yè)收入和凈利率快速下滑瀕臨破產(chǎn),2000 年申請破產(chǎn)保護后但持續(xù)低迷,直至 2007年被堂吉訶德收購。

長崎屋經(jīng)營數(shù)據(jù)推移

收購后,堂吉訶德一方面幫助長崎屋償清債務(wù),另一方面對其進行了大刀闊斧的改革并成立了新的融合業(yè)態(tài)——Mega Donki。

首先品類上,堂吉訶德把傳統(tǒng) GMS主打的食飲生鮮,日百雜貨擴張到全品類,保持堂吉訶德一貫低價的風(fēng)格,把單店 SKU 數(shù)量擴大到 6-10 萬,基本可以覆蓋所有圍繞生活相關(guān)的消費品,相應(yīng)地門店面積也擴充到了 9000 平米以上。

其次,門店運營上,堂吉訶德把壓縮陳列,POP 洪水,深夜運營策略導(dǎo)入長崎屋,大幅提升了門店的運營效率和消費的沉浸式娛樂體驗。

Mega Donki 內(nèi)部圖景

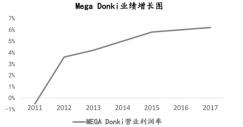

從下面的圖表可以看到,無論是原長崎屋部分業(yè)務(wù)收購后的業(yè)績增長還是新業(yè)態(tài)Mega Donki 的業(yè)績增長都十分良好。

原長崎屋部分收購后業(yè)績增長圖和 Mega Donki 業(yè)績增長圖

除了做橫向的業(yè)態(tài)整合外,堂吉訶德也在進一步加深自身在每條產(chǎn)業(yè)鏈垂直方向上的核心競爭力。

比如其零售業(yè)務(wù)的商品能力,堂吉訶德站在進一步優(yōu)化商品體驗和毛利結(jié)構(gòu)的角度開始做自有品牌商品,從模式上來講和一般的 OEM 沒有什么區(qū)別,但其自有品牌的商品矩陣體系卻很講究。

堂吉訶德自有品牌定位矩陣圖

以極致性價比為核心,堂吉訶德的自有品牌有三個不同定位,覆蓋食品,雜貨,家電,服裝等品類,第一種被稱為“情熱價格 Premium ”,即兼具價格,品質(zhì)和設(shè)計的商品。

比如圖中鞋底可以拆卸自由進行身高調(diào)整的皮鞋,第二種被稱為“情熱價格+PLUS ”,這類產(chǎn)品的價格低于市場價格但品質(zhì)上乘,第三種被稱為“情熱價格 ”,這類產(chǎn)品的主要賣點在于價格足夠便宜,甚至可以給到消費者驚喜。

此外,堂吉訶德還在其官網(wǎng)上設(shè)置了新商品創(chuàng)意投稿欄目,以期和消費者共創(chuàng)自有品牌商品來實現(xiàn)和需求的精準(zhǔn)匹配。從財務(wù)上來看,堂吉訶德的自有品牌銷售額占總收入約 10%,但貢獻了 15%以上的毛利。

以上便是堂吉訶德 10 到 100 階段的商業(yè)模式,至此其商業(yè)模式的最終壁壘和形態(tài)也逐漸清晰。

如果我們認(rèn)真觀察堂吉訶德的前 2 個階段,我們發(fā)現(xiàn) 1.0 階段堂吉訶德是在做把商品變廢為寶的生意,到了 2.0 階段,堂吉訶德開始在原來的基礎(chǔ)上做把商業(yè)地產(chǎn)變廢為寶的生意,到了最終階段,堂吉訶德更多是在做把企業(yè)變廢為寶的生意。

每個階段積累的 know how 和資源能力不同,但從目前來看,其已經(jīng)開始逐漸擺脫傳統(tǒng)零售商的定位而更像是一個產(chǎn)業(yè)投資并購者的角色。

因為識別被低估的資產(chǎn),改造賦能再讓它為行業(yè)創(chuàng)造更高價值,最終共享資本市場長期受益,這項能力和股權(quán)投資是共通的,而且擁有很高的天花板。

這也是為什么堂吉訶德自創(chuàng)業(yè)起至今約 40 年,營收持續(xù)增長從未下跌的原因之一吧。

2017 年,“名創(chuàng)優(yōu)品 ”的老師—— 日本百元店元老“ 大創(chuàng)產(chǎn)業(yè) ”,決定開啟 IPO上市之路。

大創(chuàng)創(chuàng)立于 42 年前的日本石油危機時期,當(dāng)了30余年日本百元店行業(yè)老大。

在面對風(fēng)云變幻的全球市場時,大創(chuàng)終于放開“不能因為上市而上市 ”,“消費者利益優(yōu)先級必須永遠(yuǎn)排在股東利益優(yōu)先級前面 ”的金口,準(zhǔn)備融錢和眾多類似名創(chuàng)優(yōu)品這樣的新起之秀在海外市場大干一場。

無疑,大創(chuàng)能在強者如林的日本零售企業(yè)中獲得如此成功,是非常值得學(xué)習(xí)的。并且作為名創(chuàng)的老師,它的發(fā)展歷程為中國做“下沉版名創(chuàng) ”提供了思路。

大創(chuàng)的 0 到 1 是非常艱難波折的,它的創(chuàng)始人叫矢野博丈(下稱矢野),矢野的祖父在日本曾經(jīng)是大地主,因為家里地太多,二戰(zhàn)后家里的土地在盟軍強制要求下被日本政府收歸國家所有,于是家族沒落。

和堂吉訶德的創(chuàng)始人安田隆夫(下稱安田)一樣,矢野同樣出身于日本名校。但和安田剛畢業(yè)就選擇加入上升行業(yè)——房地產(chǎn)不同,矢野畢業(yè)后選擇直接創(chuàng)業(yè)。第一次創(chuàng)業(yè)方向為養(yǎng)殖業(yè)(養(yǎng)魚),因?qū)I(yè)水深而矢野經(jīng)驗尚淺,導(dǎo)致前期虧損嚴(yán)重。

為了還清債務(wù),矢野決定前往東京打工,順便進行二次創(chuàng)業(yè)。受困于現(xiàn)金流壓力,他必須盡可能以有限的低成本資源持續(xù)換取高回報。

這個事情解法的靈感來自于矢野看到的兩個現(xiàn)象:

1. 他突然記起廣島的家附近,有一家占地 1000 平的收次品的企業(yè)。寬敞的廠房里,每天有三輛大貨車來卸次品。他很好奇,區(qū)區(qū)一個只靠倒賣次品的二道販子,怎么可能付得起上千平土地的租金?

2. 矢野在當(dāng)時人流量較高的區(qū)政府前,看到從大阪過來的卡車裝著一車雜貨,停住后豎起一個牌子就開賣,一天之內(nèi)商品全部售罄。

次品銷售成本低毛利高,移動販賣則節(jié)省了物流和場地租賃的成本,也兼具一部分營銷宣傳功能。因此銷售成本和運營成本低的前提下,盡可能大量銷售或者把商品賣到高毛利就好。

于是矢野用打工賺來的辛苦錢買了一輛卡車,從大阪進了一批殘次品雜貨,把試驗場放到了老家廣島。

幾百日元進來的商品,雖然矢野知道這些是殘次品/尾貨,但對于消費者來說,功能性消耗品比如鍋具,卻是一眼看不出來殘次在哪兒,使用起來周期長折損慢,在這里售價 2000 日元,但也是遠(yuǎn)低于商超售價。沒想到商品被哄搶一空。

小試牛刀嘗到甜頭后,他決定將規(guī)模進一步擴大,自信滿滿的他也給自己樹立了“ 突破年 1 億日元銷售額,做成日本移動販賣界銷售額第一的卡車 ”的目標(biāo)。

0 到 1:改變命運的“所有商品 100 日元 ”策略

矢野起初嘗試把所有商品都標(biāo)價 100 日元時并沒有考慮太多。因為為了體現(xiàn)便宜,100 日元基本相當(dāng)于日本當(dāng)時的單品最低零售價。

但不同人用它的理念和效果卻截然不同。當(dāng)時大部分人用“全品 100 日元 ”模式來定價,是為了讓消費者縮短決策流程,形成沖動性消費。

矢野前期為了盡可能多賺錢,也學(xué)著市場,將銷售毛利設(shè)定在30%左右,即進貨價在 70 日元左右。

可 70 日元的商品做得再好質(zhì)量也就在那了,所以“便宜沒好貨 ”的批評聲也越來越多。于是矢野覺得這樣不行,畢竟絕對的低價注定只能切價格非常敏感的消費群體,消費升級趨勢里做得再好也只能不溫不火。

所以如何讓不缺錢的消費者對“全品 100 日元 ”感興趣呢?矢野想到了一個策略——制造驚喜和趣味性。

在商品售價不變的前提下,大幅提升部分商品的成本和質(zhì)量(甚至把少部分商品毛利壓到 10%甚至 2%),通過品類之間虧盈搭配來銷售實現(xiàn)整體盈利,讓消費者在購物過程中體驗到似乎“賺到便宜了 ”的驚喜。

如“這個瓷碗看起來很貴,這里只賣 100 日元 ”,用戶本著占便宜的心態(tài)會決策購買,這樣用低毛利商品做流量品類,不經(jīng)意間,用戶也會搭配購買其他毛利較高的產(chǎn)品。

通過這樣的銷售策略,矢野在消費升級的趨勢里打出了趣味性購物的差異化概念。一旦品類的毛利搭配規(guī)律跑通了之后,這種模式會在消費分級趨勢中呈現(xiàn)出非常強大的逆勢生長生命力。

碰巧的是,矢野剛決定這么做,1973 年第一次石油危機爆發(fā),次年全國物價同比上漲約 20%,一部分日本的新中產(chǎn)被消滅,他碰上了全日本戰(zhàn)后第一次大消費降級。

于是需要大量進貨、大量銷售才能真正跑得動的百元商品生意,在這個節(jié)點迎來了時代紅利。

為了能以更低的成本獲得線下流量,矢野把自己的商鋪開在了當(dāng)時的廣島人氣超市“ Izumi ”前,結(jié)果三天轟下了 330 萬日元的銷售業(yè)績,一戰(zhàn)成名。

發(fā)現(xiàn)模式真的奏效后,矢野決定把它復(fù)制到東京。在收到頭部零售企業(yè)“伊藤洋華堂 ”的開店請求后,矢野開著一輛 4 噸重滿載貨物的卡車連夜從廣島出發(fā)趕往東京。

早上剛到,就趕忙從超市里借了些空的裝啤酒和醬油的紙箱,一排四個擺在一個個木攤上,然后把商品整齊劃一地擺在各個紙箱里,從頭到尾密密麻麻擺了 3 萬多件。沒想到第一天就創(chuàng)造了 130 萬日元的銷售業(yè)績。

這讓當(dāng)時給矢野提供場地的伊藤洋華堂北千住店的經(jīng)理吉田感到不解,為什么我們這兒每周也做 100 日元定價的營銷活動,且外面也有很多做全品 100 日元的商家,但效果卻沒這么好?

矢野的答案是:外面大部分百元店,是作為商超的殘次品/臨期品處理場,這些商品進貨成本一般只有20-30 日元,他們的實際剩余價值是被大幅低估的,標(biāo)到100 日元也不算便宜。

由于出發(fā)點是毛利導(dǎo)向,商品的實際性價比并不高。但我認(rèn)為消費者的使用體驗為第一,價格為其次。

因為大家是經(jīng)歷過消費升級的,所以消費心理是由奢轉(zhuǎn)簡,而不是一味地追求便宜。所以我的部分商品甚至?xí)濆X賣,但我的商品數(shù)也是他們的 2-3 倍,消費者對我的信賴感也更強,比如我的客人一年可以復(fù)購 4-5 次。

此后大創(chuàng)一直作為大型零售業(yè)態(tài)的附屬存在。哪里有流量,我就把卡車開到哪兒。

直到碰到“ 大榮 ”(當(dāng)時日本銷售額排名第一的零售企業(yè)),矢野決定把店開在它的內(nèi)部。“ 大榮 ”的巨大流量消化掉了矢野近 60%的進貨量。

但卻引來了“ 大榮”老板中功內(nèi)的不滿,他認(rèn)為矢野的低調(diào)性門店風(fēng)格和“ 大榮 ”主打的新時代 消費升級理念不合,于是要求矢榮野搬走。失去了如此重要的依靠,對矢野來說無疑是巨大的打擊。

被逼無奈之下,只能考慮自己開店。但考慮到“ 大榮 ”前期已經(jīng)幫助自己建立了可靠的高粘度用戶群,矢野決定把一號店直接開在“ 大榮 ”旁邊,同時公司化運作并把公司起名為“ 大創(chuàng)產(chǎn)業(yè) ”(算命先生賜的,下稱大創(chuàng)),把“ 大榮 ”的用戶成功地洗了出來。

同一時期里,和大創(chuàng)處在一個賽道里的玩家一共有 10 家左右。大創(chuàng)憑借著更好的產(chǎn)品質(zhì)量,更高的性價比形成的口碑,吸引轉(zhuǎn)化了更多的消費者。

更多的流量意味——更大的賣場,更多的商品數(shù),更低的進貨價。于是大創(chuàng)的優(yōu)勢開始像滾雪球一樣越滾越大。

1 到 10:一直被模仿,但從未被超越的極致性價比策略

成功挺過了 0 到 1,接下來要考慮的便是如何在成長期階段建立自己的差異化競期大創(chuàng)的戰(zhàn)略便圍繞著如何把這一點做到極致展開的。

除了運營這一家店,矢野的團隊大部分還是在外部開卡車做移動販賣的事兒,但他意識到轉(zhuǎn)成店鋪經(jīng)營對于成長期大創(chuàng)的重要性。

從模式上看,轉(zhuǎn)成店鋪運營后意味著有了店倉,可以隨時補給前線。但他卻需要付出額外的租金,水電和人力成本。大創(chuàng)的部分商品毛利只有 1-2 日元,薄到很難攤掉開店的基礎(chǔ)成本,所以只能繼續(xù)靠跑量。

這里他選擇的策略是延長開店時間。一般的超市在 6 點左右關(guān)門,他選擇開到 8點半。6 點到 8 點半也正好是上班族下班回家的時間。除了延長開店時間,矢野也盡自己的最大努力去壓低產(chǎn)品的進貨成本和門店的運營成本。

降低進貨成本上,除了從日本當(dāng)?shù)嘏l(fā)商/尾貨商采購商品外,矢野也會選擇當(dāng)時的世界工廠—— 中國,如義烏、廣州等地,作為自己的供應(yīng)商主陣地,大創(chuàng)的采購經(jīng)理從義烏的小商品批發(fā)市場以每件商品 30-40 日元(2-3 元人民幣)的價格拿貨。

改革開放后,義烏本地盛行前店后廠模式,所以大創(chuàng)可以在采購過程中直接觸達供應(yīng)鏈上游,當(dāng)進貨量逐漸大了之后,大創(chuàng)開始和當(dāng)?shù)氐墓⿷?yīng)商形成更深的綁定,開啟了 OEM 業(yè)務(wù)。

要做 OEM 那考核的點就多了,如工廠的產(chǎn)能和柔性是否足夠、技術(shù)是否過關(guān)、賬期政策等等,為了能尋找到最匹配的工廠,矢野決定把搜索范圍放到了全世界。

以下為大創(chuàng)挑選供應(yīng)商的幾個主要標(biāo)準(zhǔn):

1. 離原材料產(chǎn)地近且產(chǎn)地原材料足夠充足,省去資源的多級搬運成本;

2. 管理成本如人力,租金等要低廉;(對于工廠來說,設(shè)備備齊投入正常運營后,人力+租金成本占大頭);

3. 在當(dāng)?shù)赜虚L期積累的資源,能以低成本生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品的獨有技術(shù)經(jīng)驗(在當(dāng)?shù)貙儆趥鹘y(tǒng)產(chǎn)業(yè),省去自主研發(fā)費用)。

于是便得出了下述的大創(chuàng)供應(yīng)商分布圖:

大創(chuàng)供應(yīng)鏈分布圖

從上述圖表中可以看出,大創(chuàng)供應(yīng)商超過 50%來自于中國大陸,中國大陸代工廠主要生產(chǎn):生活雜貨、洗漱用品、玩具、衣服、手工用品和園藝用品。

日本的代工廠主要生產(chǎn):衛(wèi)生用品和食品,韓國代工廠主要生產(chǎn)衛(wèi)生用品,泰國和越南也有一部分代工廠,主要生產(chǎn)廚房用品、軟裝用品、文具、園藝用品、化妝品和寵物用品。

合作模式上,有單純的業(yè)務(wù)合作也有投資(類似小米)(部分供應(yīng)鏈較難優(yōu)化的品類,大創(chuàng)很難在 100 日元的銷售額基礎(chǔ)上實現(xiàn)盈利。

為了實現(xiàn)部分品類商品也能擺在百元店貨架上,大創(chuàng)會以投資的形式賦能代工廠以優(yōu)化供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)降低成本)。

這里舉一個大創(chuàng)用做消費品邏輯賣書的案例(想到最近很多做市場增長的社群,會把嘉賓分享筆記整理完印成手冊拿出來賣 99 元,把知識用低成本加了次溢價進一步變現(xiàn))。

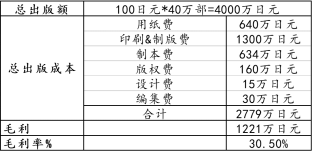

先拆一下書的成本結(jié)構(gòu)。書的原材料費用包括印刷&制版費、紙張材料費、制本費,再加上印刷稅(版權(quán)費)、設(shè)計費、編輯費、人工費和廣告費。

其中紙張材料費很難降低,為了把書賣到 100 日元(6-7 元人民幣)以下,大創(chuàng)通過對工廠的投資,使得印刷費和制版費可以比一般的工廠以便宜近 10%,因為印刷和制本的機器在書本部數(shù)越多時效率越高。

為了進一步節(jié)省這兩個費用,大創(chuàng)以接近一般書籍批發(fā)商(4-5 萬部/次)10 倍的量下訂單(40-50 萬部/次)。同時制本過程中舍去硬封面等不必要的材料,制本費每冊可以節(jié)省下 3.6 日元。

大創(chuàng)出版的書籍的版權(quán)費接近于 0,其書籍的內(nèi)容大部分來自于網(wǎng)絡(luò)中沒有申請著作權(quán)保護的文摘,以及一些無名但急需場合發(fā)表、將著作權(quán)以 3-5 折賣給大創(chuàng)的作家的小說。最終,書籍雜志類商品的生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)如下:

大創(chuàng)書籍雜志類商品生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)圖

節(jié)省成本的另一個方式是在門店的運營上。大創(chuàng)的直營店占 6 成左右,且基本不做從0到1去打造一家店的事兒。

相反,它經(jīng)常選擇接手因經(jīng)營不善而倒閉的店鋪。當(dāng)接盤俠一般可以談來更好的條件,比如更低的租金、更加靈活的租地時間,門店裝修上也會盡可能利用好上一家店的基礎(chǔ),沿著它進行發(fā)揮。

所以在日本基本找不到兩家一模一樣的大創(chuàng)店鋪。這也恰好把購物的新鮮感體驗帶給了消費者。

人員管理上想省錢只有一種方式,壓縮正社員占比,大量雇傭兼職人員,但也對門店培訓(xùn)提出了更高要求。

以大創(chuàng)的某個商店街門店為例:整個門店面積為1500 平左右,分兩層,共有 26 名工作人員,其中正社員一般只有店長一人,其他人全部為兼職工,一般同時在店內(nèi)工作的人員一般有 6-7 人。

正社員時薪不比兼職工高很多(平均下來 60-70 元不等),但會享受到更好的公司福利待遇。

1990 年代初, 日本遭遇“平成不況 ”時代,趁著各大百貨和商超接連倒閉處置資產(chǎn)之際,大創(chuàng)以救火隊員身份入場,接手續(xù)約大量優(yōu)質(zhì)門店,以平均每月 10家的速度瘋狂擴張(最高峰單月開店數(shù) 67 家)。

1998 年,大創(chuàng)門店數(shù)量破 1200家,年銷售額 818 億日元,市場份額占比 53.3%。大創(chuàng)的極致性價比策略,讓它形成了“ 以渠道壟斷形成供應(yīng)鏈壟斷,再由供應(yīng)鏈壟斷進一步倒逼渠道壟斷 ”的堅實壁壘,穩(wěn)穩(wěn)地讓它在日本站住了腳跟。

日本大創(chuàng)產(chǎn)業(yè)部門組織架構(gòu)圖

到這里,我們發(fā)現(xiàn)大創(chuàng)在中短期的模式躍遷上實現(xiàn)的很順利,一方面它抓住了宏觀環(huán)境的變化趨勢,切準(zhǔn)了【人】的需求整合了【貨】,一方面在模式差異化上做得很好。

一直沒有選擇上市,也是秉持著為消費者和合作伙伴長期創(chuàng)造價值的理念。

但在隨后的 10 到 100 階段,大創(chuàng)開始進行跨地域性擴張,去面對各個和態(tài)本身的優(yōu)勢,大創(chuàng)在海外市場鮮嘗敗績,但遺憾的是在中國市場的表現(xiàn)不如意,其中原因我們再接著具體分析。

10 到 100:以破竹之勢出海,只嘗中國戰(zhàn)場一敗

雖然在日本大創(chuàng)是一枝獨秀,但出海之后卻并不一帆風(fēng)順。大創(chuàng)的出海故事和當(dāng)年的日軍有點像。掃蕩東南亞幾乎看不到對手,一到中國就崴了泥了。

2000 年初,日本依然在經(jīng)濟蕭條中徘徊,百元店行業(yè)的市場爭奪也接近尾聲。從市場格局來看,前四名是大創(chuàng)、Seria、Can do、Watts,其中大創(chuàng)以接近 60%的市場份額取得壓倒性勝利。

和名創(chuàng)不同,大創(chuàng)并沒有早早開啟出海戰(zhàn)略。矢野很久之前就并沒有把擴大公司規(guī)模作為發(fā)展的主要目標(biāo),所以也壓根沒想過出海。

最終決定做,是在一名臺灣的名叫邱永漢的企業(yè)家的強烈建議下,又考慮到日本島國市場的市場容量局限,后面容易過度競爭的問題,所以決定出海。所以大創(chuàng)的出海第一站便是臺灣。矢野和邱永漢兩人成立合資公司。

當(dāng)時臺灣經(jīng)濟跟隨日本腳步陷入了大衰退趨勢中,第一家店開起來后業(yè)績飛速增長。

定價上,考慮大創(chuàng)在性價比上可以碾壓當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)競爭者,且當(dāng)時臺灣和日本生活水準(zhǔn)差距不大,所以臺灣大創(chuàng)店的價格設(shè)定為 50 臺幣/件(11 元 RMB),比日本當(dāng)?shù)貎r格更高。一經(jīng)推出便在臺灣銷售火爆。

臺灣市場的勝利,讓矢野認(rèn)識到百元店業(yè)態(tài)因其強逆周期性,是一個可以無視地域發(fā)展差異而生存的業(yè)態(tài)。所以在全球市場的布局上,升維和降維布局策略同時展開。

和大部分跑到海外鍍了一層金再回國的品牌/渠道品牌不同,大創(chuàng)是真刀真槍跑到當(dāng)?shù)睾偷仡^蛇干一把。如新加坡,大創(chuàng)在定價是競爭對手兩倍的前提下,用了一年半的時間干掉了當(dāng)?shù)負(fù)碛?40 家店鋪的“199Shop ”;

在加拿大,矢野使用了同樣的策略獲得了成功,因為他發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)氐?1 加元店商品粗制濫造居多,門店裝修調(diào)性一般,燈光昏暗。

直到來了中國大陸市場,大創(chuàng)的連勝戰(zhàn)績戛然而止。連勝終結(jié)者為上海淮海中路房東。

2012 年大創(chuàng)內(nèi)部管出海中國業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人大原把大創(chuàng)中國一號店放在了廣州的中華廣場,二號店則選在了上海銀座——淮海中路。選淮海中路是因為當(dāng)時一家日本企業(yè)作為中介把店鋪以極低的價格推薦給了大創(chuàng)。

但正當(dāng)他覺得店已經(jīng)很穩(wěn)地開起來的時候,釣魚島事件爆發(fā),中日關(guān)系惡化。門店房東無視之前所簽的 5 年期租約合同,強行要求大創(chuàng)搬走。淮海中路店在開業(yè)第二年非正常死亡。

大創(chuàng)中國的第三、第四家門店,選擇開在上海市郊,理由是為了靠近當(dāng)?shù)赜懈呦M能力的別墅區(qū)人群。

大原認(rèn)為這里的別墅類似于日本的一戶建式建筑,大件塑料制的生活用品在這兒一定可以賣的很好,結(jié)果判斷再次出現(xiàn)失誤。

此后,大原并沒有吸取此前失敗的教訓(xùn),而把日本的選址模型拿來,照著接二連三的嘗試,以低成本運營為核心,有把店開在地下停車場,有把店開在百貨商超的 4、5層。

但和日本不同的是,中國不是一個貨再好不做營銷也能做好生意的地方。處于供給過剩階段的中國“酒香也怕巷子深 ”,店的位置如果很偏,你再一句話不喊,可能真的就不會有人知道店的存在。

或者即使讓人聽到了,別人也只會認(rèn)為你的店和你選的位置一樣,也就這樣了。

名創(chuàng)的老師是大創(chuàng),但它整合了大創(chuàng)和無印良品的優(yōu)勢(設(shè)計方面學(xué)習(xí)無印良品,定價,門店運營等部分學(xué)習(xí)大創(chuàng),加盟的自融模式是創(chuàng)新,且在營銷層面名創(chuàng)是碾壓他倆),直接沖擊的就是曾經(jīng)進中國的海外生活方式類渠道品牌。

其實名創(chuàng)優(yōu)品在東南亞,隨著東南亞的人口紅利逐漸消失,制造業(yè)進一步往下遷移,它也會遇到當(dāng)今無印良品在中國遇到的問題——被東南亞國家自己的名創(chuàng)優(yōu)品沖擊。

就是這樣的規(guī)律。當(dāng)然以賣貨的邏輯,作為渠道品牌高舉高打進入低端市場,戰(zhàn)略層面上一點問題都沒有。

其實這個事情背后的原因之一 ,是受中國供應(yīng)鏈成本上升,美國對中國的貿(mào)易逆差擴大的影響。經(jīng)貿(mào)摩擦這一背景事件,使得大量中國外貿(mào)企業(yè)失去訂單,亟需釋放產(chǎn)能。

名創(chuàng)抓住的是這一波機會,但只從消費品來看,受影響最大的品類一般為外企當(dāng)年在華投資最多的品類,比如家具、服裝、毛絨玩具、日百雜貨等等。而且這些企業(yè),大多都被外企專業(yè)化的訓(xùn)練過,比如優(yōu)衣庫的“ 匠計劃 ”。

雖然日美企業(yè)有考慮過將生產(chǎn)基地從中國轉(zhuǎn)移到東南亞和非洲,但上述地區(qū)員工的能力素質(zhì)較低短期內(nèi)也難以滿足日美企業(yè)的需求。不過這個過程雖然緩慢,但是隨著當(dāng)?shù)貒夜I(yè)化,城鎮(zhèn)化進程的加速,也是必然趨勢。

有些強研發(fā)驅(qū)動品類,受到的影響則并不大,該落后多少年還是落后多少年,比如中高端化妝品,藥品保健品等等,所以同樣的邏輯也能解釋為什么完美日記能做起來但一定會遇到瓶頸的問題。

所以理論上來講,雖然名創(chuàng)是學(xué)的大創(chuàng),但大創(chuàng)在日本是比名創(chuàng)定位更低的渠道品牌,所以可以得出一個“ 大創(chuàng)=下沉版名創(chuàng)優(yōu)品 ”的定性的結(jié)論。但實際操作難度會比想象的要更難。

和日本不同的是,中國是個非常折疊且規(guī)則更為復(fù)雜的市場,尤其是下沉地區(qū),想做大基本都是九死一生。

如果以大創(chuàng)為標(biāo)桿,在一個人口不到百萬的縣城開一家單店 2 萬 SKU 以上的 5-10元店,單店模型想跑通,人流要有保證,選址也就限定在了當(dāng)?shù)氐陌儇浐唾徫镏行牡囊粚踊蚨䦟拥暮诵奈恢蒙希颐娣e至少在 500 平以上。

只要這個位置能拿下,基本上開一家賺一家,現(xiàn)金流非常好。但這種黃金地段在當(dāng)?shù)厥墙^對的稀缺性資源,一般早早就被當(dāng)?shù)厣碳覊艛嗔耍韵朐谄渌h市復(fù)制擴張難度很大。

當(dāng)然也可以選擇性避開這一點在營銷上做足功夫,只是下沉渠道有足夠接地氣的營銷方式,光是方言這一點,就很難規(guī)模化復(fù)制,更別說依賴“ 熟人經(jīng)濟 ”了。

中國仍然存在“ 大創(chuàng) ”的機會,但究竟是“做生意 ”還是“做品牌 ”,就看玩家是誰、怎么出牌了。別重蹈大創(chuàng)在上海的覆轍就好。

備注:作者房家毅,中日消費零售專家,長期從事消費投資與深度研究,出版專著《摸著日本過河》。

發(fā)表評論

登錄 | 注冊

VIP專享頻道熱文推薦: