德國零售雙雄,Lidl是如何與Aldi差異化競爭的?

出品/品智PLSC

德國被認為是硬折扣零售的發源地。在這個市場中,Aldi和Lidl是兩座不可繞過的大山。

Aldi創立于1913年,以極致成本控制、超高效率、極簡SKU策略聞名,是全球硬折扣模式的鼻祖。而Lidl,作為Aldi之后誕生的競爭者(成立于1973年),則是其最直接、最持久的對手。

截至2024年,兩者均已實現全球化布局:Aldi在全球擁有超過12000家門店,尤其在美國和澳洲擴張迅猛。Lidl則在歐洲市場穩步擴張,在英國、法國、西班牙等國家具有強大影響力。

但本質上,兩者起點相似:都是以低價著稱的硬折扣超市。他們賣的商品很多都來自自有品牌,門店設計簡單,運營高效。那么問題來了:兩個如此相似的品牌,如何避免內耗,保持增長?

答案在于:差異化競爭。

Aldi的極簡主義與Lidl的“輕奢折扣”

Aldi一直奉行“少即是多”。它的核心邏輯是:商品種類少(平均僅1500種SKU);品類結構極精(多數為自有品牌);門店面積小、裝修樸素、幾乎無廣告;供應鏈管理極致壓縮成本。

Lidl則選擇了一條不同的路:在保留“折扣”標簽的基礎上,引入“品質感”和“體驗感”。

1、商品層面:Lidl更加多元與靈活

Lidl商品種類明顯更多,平均SKU為2000-2500個。Lidl除了大量自有品牌,還保留少量知名品牌商品作為流量入口。推出更多季節性、主題促銷商品,增加新鮮感和“寶藏感”。

2、門店設計:更寬敞、更現代

Lidl的門店更大、動線更流暢,整體更接近標準超市體驗。賣場燈光更明亮,貨架高度設計更人性化。部分新門店開始引入面包坊、咖啡機、自助收銀等“溫度元素”。

3、品牌形象:更重視覺與溝通

Lidl通過大量電視廣告、數字媒體、公關活動,強化品牌知名度。比起Aldi的“沉默是金”,Lidl更像一個活躍的品牌故事策劃人。

Lidl的本質策略是:“做一個有溫度的折扣超市”。它不直接和Aldi在低價上死磕,而是在“低價+品質+體驗”之間找到了平衡點。

自有品牌的分化路徑:誰更懂品牌打造?

在折扣零售中,自有品牌(Private Label)是關鍵。兩家超市均以自有品牌為主,但路徑大不同。

1、Aldi:極致標準化,簡化選擇

Aldi的自有品牌更強調成本控制和一致性。每個品類往往只提供1-2種選擇,強調“我們選的就是最好的”。品牌名幾乎全部虛構,淡化品牌識別,強化Aldi品牌主導。

2、Lidl:多品牌矩陣,更重層次與形象

Lidl旗下自有品牌分級更清晰:從基礎款(如Pilos、Milbona)到高端線(如Deluxe)應有盡有。部分品牌已具備“品牌性”,如Cien(個護美妝)甚至在線上單獨運營。Lidl更注重包裝設計、品牌背書、故事營銷,使消費者產生信任與美感。

核心差異在于:Aldi讓消費者信任Aldi這個超市本身;Lidl則讓消費者信任它旗下的每個品牌。

消費者定位:Lidl吸引了誰

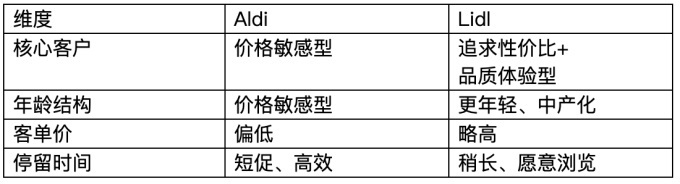

兩者的消費者有重合,但也有分野:

Lidl的差異化策略,更吸引了中等收入、城市化程度高、年輕家庭人群。這些人對價格敏感,但也追求一定生活品質,不愿意犧牲體驗感。Lidl的“輕奢折扣”定位正好滿足這一群體需求。

國際擴張:路徑也不同

Aldi:逐國精耕,重運營閉環,每進入一個新市場,Aldi都以“極簡+高效”模式從頭做起。它不會快速鋪店,而是通過穩扎穩打建立“本地最可靠折扣店”印象。在澳洲和美國市場,Aldi的“低調勝出”策略已經成功復制。

Lidl:高舉高打,重品牌傳播,Lidl更傾向于一次性大規模開店、廣告轟炸,形成“視覺攻勢”。在英國、法國等地,Lidl通過贊助體育賽事、打造明星產品吸引中產人群。它在國際市場塑造“歐洲品質,人人可享”的形象,弱化“廉價感”。

以英國市場為例,Lidl通過贊助英格蘭足球代表隊、在倫敦核心商圈開旗艦店等動作,迅速提升認知度和品牌好感度。而Aldi則繼續以極低價格和穩定供應穩住基本盤。

數智化與可持續發展:Lidl更具前瞻性

雖然都是傳統零售商,但兩者在數字化投入和可持續戰略上的步調也不一樣。

1、Lidl在技術投入更激進

自建Lidl Plus App,實現會員綁定、數字優惠券、行為分析。加大ERP系統升級,推動更靈活的供應鏈管理。在部分國家試點無人結賬、智能補貨系統。

2、可持續發展上Lidl節奏更快

大力推廣可再生能源門店。推出“Planet A”環保項目,系統治理包裝、運輸、供應鏈碳排放。商品中增加可持續認證產品(如Fairtrade、MSC)占比。

Aldi雖然也在行動,但步調明顯更保守,其優勢仍然停留在成本優化和供應鏈穩定上。

發表評論

登錄 | 注冊