國慶長假后上班第一天,聯商網就曬出了全國重點城市的消費統計數據,《全國部分重點城市國慶黃金周銷售統計一覽》 文中相對詳細的介紹了假期各大城市、省份的銷售情況。粗一看,祖國形勢一片大好。著實讓零售人激動不已,似乎將之前的經濟形勢低迷的陰霾一掃而空。

然而,靖安似乎并沒有這般樂觀,因為仔細分析數據的構成,靖安覺得有以下幾點應該引起大家的思考:

消費熱與旅游熱重疊,業績難持續!

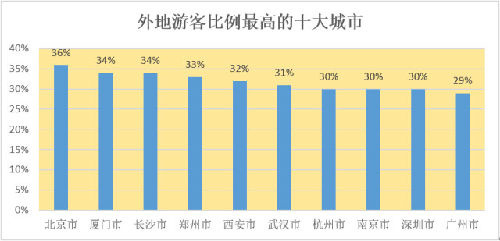

根據聯商網整理的數據,所統計的十一個省市中,除香港、廣州兩地出現下跌外,北京、上海、江蘇、陜西、湖南等地均為上漲。而這些省市中,有相當一部分擁有了熱門旅游目的城市。根據億邦動力網《微信“城市熱力圖”發布國慶出行報告》顯示,北京、廈門、長沙、鄭州、西安、武漢、杭州、南京、深圳、廣州為外地游客比例最高的十大城市。

根據兩者數據比較,很顯然可以看出,消費旺盛的城市,主要拉動因素還是旅游的支撐。這樣的支撐最顯著的問題就是消費的不可持續性。這恐怕非常值得引起零售從業者們的思考。因為向來中國零售都習慣于抓住節日開展促銷,“一節抵半年”的情形在許多商場都存在。然而,這顯然不是正常的商業模式。不斷的造節,不停的促銷,最后導致的結局是消費者的麻木,降低品牌的美譽度。

餐飲熱的背后是什么?

在眾多增長的城市中,具體到業態上,增長最為明顯的是餐飲。以北京為例:老字號名店的“暖系”菜肴提前火爆,烤肉宛、烤肉季在銷售高峰日一天賣出“國家級非遺”老北京烤肉2000多斤;老西安飯莊的牛、羊肉泡饃單日銷售超過了1500碗;砂鍋居的砂鍋白肉等砂鍋菜更是單日銷售800多份,創出銷售新高。據不完全統計,慶豐包子在國慶小長假中銷售慶豐包子超過400萬個,創出銷售新紀錄。此外,曲園酒樓“元勛宴”中的蒸臘肉、家鄉燒花鯽,玉華臺的“開國第一宴”節日假期中點擊率比平時翻了一番。這背后隱藏的兩個因素值得我們的探究,一是餐飲的推動仍舊受外來游客的消費推動;二是除了餐飲,實體百貨的增長情況又如何呢?恐怕仍舊顯得頗為失落。

面對餐飲的強勢,實體百貨、服飾的銷售業績并無值得稱道之處,即使有處于低價黃金銷量的提升,然而這并不足以給實體零售帶來真正利好信息。餐飲熱背后隱藏著更嚴峻的百貨冷落的殘酷現狀。拯救實體百貨,促進實體走上正常軌道,需要零售人更多智慧。

大城市的案例不可復制

在眾多增長的城市中,上海的實體百貨增長顯得難能可貴。

從市商務委獲悉,購物節對全市重點商圈拉動作用顯著,南京東路商圈銷售額同比增長4.8%,徐家匯商圈銷售額同比增長7.1%。國慶黃金周,全市427家大中型商業企業共實現營業額133.8億元,同比增長10.3%。

從主要業態情況看,百貨、購物中心、標準超市、大賣場、便利店、菜場、專業專賣和無店鋪銷售八個主要業態,除便利店業態銷售額略有下降外,其余七個主要業態營業額均實現同比增長。其中,購物中心、專業專賣和無店鋪銷售營業額實現兩位數增長,浦東第一八佰伴10月1日至6日銷售額超1.2億元。

然而這個漂亮業績的背后,是上海作為東方都市的特殊性的影響。歷來各新興商業模式都習慣選擇上海作為試水區,似乎只要上海能夠成功,便能推而廣之。但事實真是如此嗎?上海大都市的消費群體、消費習慣與中國絕大多數城市是相去甚遠的。長假期間之所以上海能有如此好看的增長,其中相當的原因還在于外來游客對東方繁榮之城的親睞,類似于到日本、韓國的掃貨行動。而相比其他的城市,恐怕是沒有這樣的吸引力的。

因此,靖安認為,國慶長假的消費增長帶給我們的不是短暫的欣喜,而應該是更緊張的危機感。面對當前情勢的變化,零售的利潤越來越低,而依據傳統的節慶促銷既不能保證持火爆,也不能給未來的實體找到出路。零售人,需要認真思考實體的未來究竟在哪里?

靖安先生- 該帖于 2015/10/8 15:00:00 被修改過